In politischen Auseinandersetzungen habe ich es schon oft erlebt: Während die eine Seite meint, dass die AfD der NPD durchaus ähnlich sei, winkt die andere Seite ab und bekräftigt, dass die Alternative ja eigentlich gar nicht zur politischen Rechten gehöre. Dieser Behauptung möchte ich im folgenden Beitrag mittels einer kleinen Datenanalyse nachgehen. Denn das Tolle an statistischen Methoden ist ja, dass gängige Alltagsfragen durch sie häufig auch noch einmal etwas objektiver aufgegriffen werden können.

Es gibt natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, wie man ein politisch „rechtes“ oder „linkes“ Profil definiert. Ich möchte mich hier aber gar nicht im theoretischen Dickicht verlieren. Stattdessen möchte ich mich darauf konzentrieren, inwiefern sich die Parteien hinsichtlich ihrer eigenen Parteiprogramme ähneln. Dadurch könnte sich zeigen, welche Parteien thematisch doch irgendwie zusammengehören und ob die AfD tatsächlich statistisch bedeutsame Gemeinsamkeiten mit Parteien des klassischen rechten Rands hat.

Geplantes Vorgehen: Ich ziehe mir die Wahl-O-Mat-Daten zur Bundestagswahl 2021, bereite sie entsprechend auf, erstelle eine Heatmap und führe Clusteranalysen durch. Hierbei wird versucht, die Parteien anhand ihrer Positionen mathematisch zu „clustern“, sie also in Gruppen möglichst ähnlicher Parteien einzuordnen. Aber Schritt für Schritt. Fangen wir mit der Frage an: Was qualifiziert eigentlich die Daten des Wahl-O-Mat für diese Analyse?

Wahl-O-Mat als Datenquelle: Pro und Kontra

Der Wahl-O-Mat ist wohl der mit Abstand bekannteste digitale Wahlhelfer mit wachsenden Nutzerzahlen. Seine Funktionsweise und die Art, wie die zu bewertenden Aussagen erzeugt werden, stellen ein großes Pro-Argument für die analytische Nutzung dieser Daten dar. Denn ein relativ großes und bunt gemischtes Team1Laut Website besteht das Team aus Jung- und Erstwählern, Politikwissenschaftlern, Statistikern und Pädagogen, Experten aus verschiedenen Fachgebieten und Verantwortlichen aus der Bundes-/Landeszentrale für politische Bildung erarbeitet die programmatischen Thesen und lässt diese durch die Parteien selbst beantworten. Anschließend können auch wir Endverbraucher unsere eigenen Antworten mit jenen der Parteien vergleichen. Da sich also ein ganzes Team über die passenden Wahl-O-Mat-Thesen Gedanken macht, in Summe sogar ganze 38 Aspekte abgefragt werden und die Parteien diese selbst beantworten, halte ich diese Daten zugunsten derartiger Analysen für gut geeignet.

Aber klar, Kritik am Wahl-O-Maten bleibt auch nicht aus. So ist er natürlich eine starke Vereinfachung der Realität und reduziert die Komplexität der Parteiprogramme auf eine festgelegte Anzahl an politischen Aussagen. Erschwerend hinzu kommt, dass diese mit nur drei Antwortmöglichkeiten (Zustimmung, Ablehnung, Neutralität) zu beantworten sind, wohingegen klar ist, dass dies für die meisten Sachverhalte dieser Welt wohl kaum ausreichen dürfte.

Die Vereinfachung der Realität ist jedoch gar nichts ungewöhnliches, ist sie doch auch die Grundlage wissenschaftlicher Modelle und Hypothesentestungen. Wichtig ist allerdings, bei der Interpretation immer auch die begrenzte Aussagekraft im Blick behalten. Für die vorliegende Untersuchung heißt das: Was wir als Ergebnis erhalten, kann maximal eine Annäherung an die Realität in Bezug auf die jeweils gestellten Sachverhalte des jeweiligen Jahres sein. Aber kommen wir zum eigentlichen – der Kernfrage: Lässt sich behaupten, dass die AfD statistisch bedeutsame Gemeinsamkeiten mit Parteien des rechten Rands haben?

Ergebnisse

Um die Antwort hierfür zu finden hole ich mir also die Daten des Wahl-O-Maten (z.B. hier oder hier), passe die Excel-Datei zugunsten meiner Berechnungen an und wähle anschließend jene Parteien aus, welche in der Analyse enthalten sein sollen. Für das erste Ergebnis fokussiere ich die größten und bekanntesten Parteien und involviere zusätzlich noch jene, welche ich im Parteispektrum weit links (MLPD, DKP) und weit rechts (Der III. Weg, NPD) stehen. Als Pole quasi. Für das zweite Ergebnis prüfe ich, was sich verändert, wenn alle Parteien in die Berechnung involviert werden.

Variante I: Vergleich zwischen den bekanntesten 16 Parteien

Die Heatmap – Landkarte der Ähnlichkeit

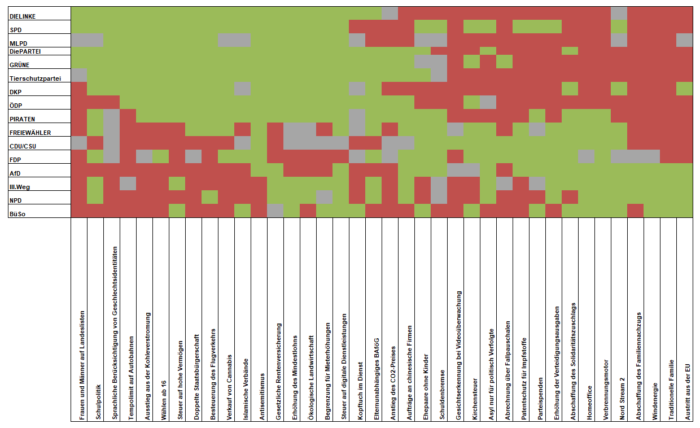

Im ersten Schritt erstelle ich also eine Heatmap. Das ist praktisch eine gefärbte Excel-Tabelle. Innerhalb dieser befinden sich Parteien in der Zeile, die abgefragten Themen des Wahl-O-Maten in den Spalten. Im Schnittpunkt zwischen Partei und Thema befindet sich die farbig markierte Haltung der Partei zu der jeweiligen politischen Forderung (Zustimmung: grün, neutral: grau, Ablehnung: rot). Beispielsweise hat also die Linkspartei die erste Forderung zustimmend (grün) beantwortet.

Spaßeshalber verschiebe ich nun die Themen und Parteien so hin und her, dass gleiche Farben (also gleiche Antworten) möglichst nah neben-/übereinander auftauchen. Bereits durch diese einfache Betrachtung bildet sich ein spannendes Antwortmuster heraus und unterteilt die Parteien in mindestens zwei Blöcke. Die obere linke Hälfte der Abbildung ist weitgehend grün gefärbt, wohingegen unten links die Rotfärbung auffällt. Die rechte Abbildungshälfte verhält sich entgegengesetzt: Oben offenbart sich ein rot gefärbter Block und unten wird er tendenziell grün.

Diese Darstellung liegt in der Natur der Sache: Die Parteien weisen in bestimmten Fragen eben Gemeinsamkeiten auf, in anderen wiederum nicht. Ordnen wir die Parteien entsprechend, zeigen sich erwartungsgemäß jene zwei Blöcke: die eher linken Parteien befinden sich in der oberen Hälfte, während die eher konservativen Parteien unten platziert sind.

Clusteranalyse: Links, Mitte, Rechts?

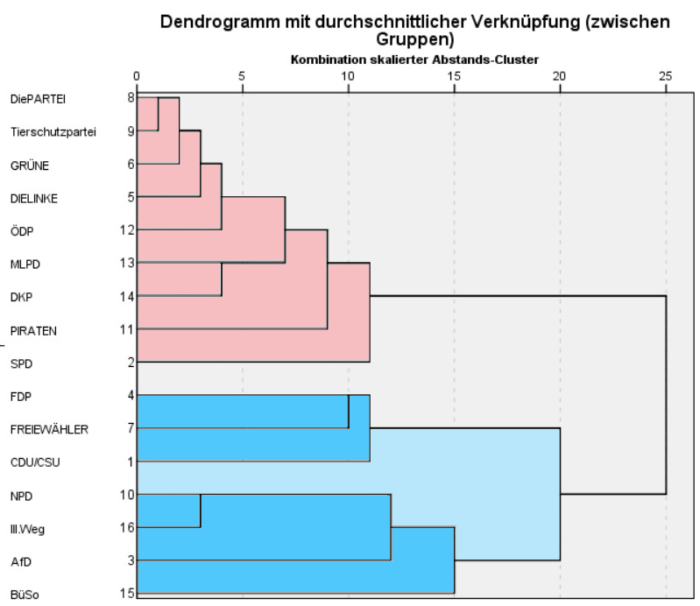

Setzen wir noch einen drauf und lassen uns die Gemeinsamkeiten der Parteien von einer politisch neutralen Software ausrechnen. Mit SPSS führe ich also die Clusteranalyse2Genauer: Hierarchische Clusteranalyse. Und da es sich bei den Daten um eine Ordinalskala handelt (Zustimmung bis Ablehnung) dichotomisiere ich die Daten. Entsprechend wähle ich als Clustermethode die Verlinkung zwischen den Gruppen und wähle dabei die binäre Berechnungsoption. durch und erhalte eine mathematisch fundierte Gruppierung. Diese wird mittels des von mir eingefärbten Dendrogramms verdeutlicht. Was genau ist zu erkennen?

Naja, zum einen finden wir auf der linken Seite die jeweiligen Parteinamen3…sowie ihre softwareinterne Nummerierung. Von diesen verlaufen horizontale Linien nach rechts, welche sich früher oder später senkrecht mit anderen Linien verbinden. Diese Verbindung zeigt uns eine Clusterung von mehreren Parteien. Umso weiter links diese Verbindung geschieht, desto ähnlicher sind sich diese. Je später (bzw. je weiter rechts) sie verbunden werden, desto größer sind also die Unterschiede zwischen diesen.

Relativ deutlich zeigen sich zwei Cluster: rot und Hell-/Dunkelblau. Der rote Cluster enthält bspw. die Grünen, die Linkspartei oder die Deutsche Kommunistische Partei. Hier bündelt die Software also jene Parteien, welche häufig dem eher linken Spektrum zugeordnet werden. Der blaue Cluster zeigt eine deutlich sichtbare Zweiteilung: Einerseits in die klassischen liberal-konservativen Parteien FDP, Freie Wähler und CDU/CSU. Naja, und im anderen Cluster zeigen sich dann eben Namen wie die NPD oder der III. Weg, welche sich nicht selten selbst über völkisch-nationalistische Forderungen und eine relativ militante Kameradschaftsszene definieren. Wird in diesem Kontext nun die die Alternative für Deutschland betrachtet, so scheint sie mit der NPD und dem III. Weg die größten Ähnlichkeiten aufzuweisen.

Im Falle von Die Partei und der Tierschutzpartei geschieht die Verbindung recht früh, also weit links. Von diesem scheinbar überaus ähnlichem Duo verläuft schließlich eine weitere horizontale Linie nach rechts, welche sich mit jener Partei verbindet, welche wiederum am nächsten zu sein scheint (in dem Fall: Bündnis90/Die Grünen). Schrittweise folgen weitere Parteien: zuerst die Linkspartei und schließlich die ÖDP. Die DKP und die MLPD weisen zuerst eine gemeinsame Verbindung auf und werden praktisch als Duo den vorher genannten Clustern angeschlossen. Und zum Schluss folgen die Piraten und die SPD. Dieser große und tendenziell „linke“ Parteiencluster wird nun mit einer langen Linie mit dem blauen Cluster verbunden.

Dieser blaue Cluster wird zweigeteilt. Ich habe es entsprechend hell- und dunkelblau gefärbt. Dabei kristallisieren sich zwei Untercluster heraus. Der obere enthält die eher klassisch konservativen Parteien CDU/CSU, FDP und die Freien Wähler, während der untere die Parteien des eher rechten Pols darstellt.

Variante II: Vergleich aller zur Bundestagswahl 2021 zugelassenen Parteien

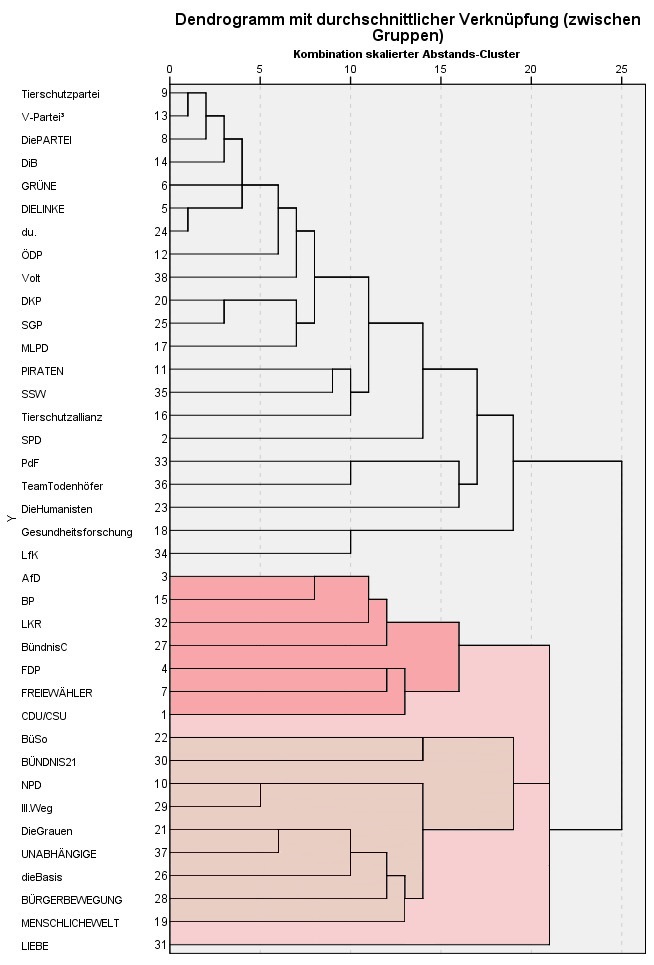

Die bisher dargestellten Ähnlichkeiten wurden alle auf Basis der von mir ausgewählten Parteien berechnet. Nimmt man weitere in die Berechnung auf, kann das Ergebnis natürlich etwas anders ausfallen. Deshalb möchte ich die Clusteranalyse zum Schluss auch noch einmal unter Einbezug aller Parteien durchführen. Und folgendes Bild zeigt sich hierbei:

Das Dendrogramm ist deutlich unübersichtlicher. Aber im Kern bilden sich auch hier wieder zwei große Cluster ab. Das erste große Cluster (ungefärbt) befindet sich oben und reicht praktsich bis zur Partei LfK. Dieses enthält natürlich selbst wieder kleinere Cluster. Das zweite übergeordnete Cluster folgt direkt danach und wurde zur besseren Übersicht hellrot eingefärbt. Diese große Parteigruppierung enthält wiederum zwei eindeutige Untercluster, welche ich dunkelrot und hellbraun gefärbt habe.

Einerseits bestätigen sich auch bei dieser Analyse die Ergebnisse des ersten Teils: Ja, die AfD wird abermals im selben Cluster (hellrot) einsortiert, innerhalb welchem auch die Parteien des rechten Rands liegen (NPD, Der III. Weg). Andererseits aber sollten hier die zwei Untercluster Beachtung finden. Denn unter Einbezug aller Parteien scheint die Alternative für Deutschland größere Ähnlichkeiten mit dem dunkelroten Cluster aufzuweisen als mit dem braunen. Somit wären also nicht mehr die NPD oder Der III. Weg die nächsten Nachbarn der AfD, sondern neben den klassischen konservativen Namen wie FDP, CDU/CSU oder die Freien Wähler vor allem die Bayernpartei und die LKR (Liberal-Konservative Reformer). Gerade bei letztgenannten sind die Parallelen klar erkennbar: So fordert die Bayernpartei beispielsweise eine Loslösung von Deutschland. Und die LKR weist personelle Verflechtungen mit der AfD auf, steht der bisherigen Zuwanderungspolitik kritisch gegenüber und positioniert sich relativ wirtschaftsliberal und Euro-kritisch.

Fazit

Die Ergebnisse, welche natürlich vorrangig im Kontext der hier betrachteten Antworten zur Bundestagswahl 2021 zu interpretieren sind, zeigen zweierlei:

Erstens scheint die AfD eine größere Nähe zu separatistischen und konservativen Regionalparteien sowie zu den klassischen Parteien wie CDU/CSU oder der FDP aufzuweisen als zu den extrem rechten (hier: NPD, III. Weg). Das gilt allerdings nur dann, wenn alle – also auch die kleinen (regionalen) – Parteien in die Berechnung aufgenommen werden. Zoomt man nämlich in das Bild hinein und vergleicht die AfD nur mit den größten und bekanntesten 15 Namen, so wird sie durch die politisch neutrale Statistiksoftware eher mit den extrem rechten Parteien gruppiert.

Damit zeigt sich zweitens, dass eine verkürzte Anwendung statistischer Methoden durchaus zur Bestätigung oder Widerlegung gewünschter Aussagen genutzt werden kann. Hätte ich bspw. unterstreichen wollen, dass die AfD am äußersten rechten Rand liegt, so hätte man eben nur die erste Analyse auf Basis von lediglich 16 Parteien dargestellt. Andererseits aber hätte man nur den zweiten Teil darstellen können, um zu suggerieren, dass die AfD mit der NPD kaum etwas gemeinsam habe. Die Wahrheit steckt vermutlich auch hier irgendwo dazwischen. Insofern erscheint es wichtig, statistische Methoden möglichst neutral anzuwenden, Einseitigkeiten zu vermeiden und die Methodenauswahl nicht zu stark von der eigenen subjektiven Meinung beeinflussen zu lassen.