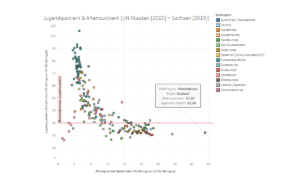

Wenn – wie in Sachsen – auf 100 Personen, die den Arbeitsmarkt altersbedingt verlassen, nur rund 60 junge potentielle Arbeitskräfte nachrücken, droht ein Fachkräftemangel. Wenn dagegen – wie in einigen Regionen Afrikas – über sechsmal mehr junge Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen als ältere ausscheiden, führt dies zu einem Jugendüberhang, der ebenfalls gesellschaftliche Spannungen verursachen kann. Um beide Spannungspotentiale abzubilden und deren Verlauf für alle UN-Staaten zwischen 1950 und 2100 nachzuvollziehen, habe ich eine interaktive Weltkarte im Zeitraffer gebaut.

Hierfür habe ich mir als erstes die UN-Bevölkerungsdaten besorgt und mir einen Demografischen Spannungsindikator (DSI) ausgedacht, der sich am Youth Bulge orientiert, allerdings eine andere Berechnung veranschlagt:

\( \text {Demografischer Spannungsindikator (DSI)} = \frac{\text{Bevölkerung im Alter 15-19 Jahren}}{\text{Bevölkerung im Alter von 55-59 Jahren}}*100 \)

Ich stelle also lediglich das mengenmäßige Verhältnis zweier Altersgruppen gegenüber: 15-19 Jährige (Berufseinsteiger) vs. 55-59 Jährige (Berufsaussteiger). Während die jungen in den nächsten Jahren auf dem Arbeitsmarkt drängen, planen die älteren aufgrund ihres hohen Alters den wohl verdienten Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt. Der Demografische Spannungsindikator bildet dieses Verhältnis zwischen Berufsein- und Berufsaussteigern in einer Zahl ab. Je nach Ausprägung dieser Zahl wird dabei ein gewisses gesellschaftliches Spannungspotential sichtbar. Folgende Beispiele verdeutlichen die möglichen Szenarien:

| DSI-Ausprägung | Interpretation des Beispielwerts | Unterstelltes Spannungspotential |

| Hoch (z.B. 300) | auf 100 Alte folgen 300 Junge | Migrationsdruck1Natürlich gibt es neben demografischen Aspekten viele weitere Migration beeinflussende Faktoren wie bspw. klimatische Veränderungen. Sozioökonomische Entwicklungen allerdings zeigen einer Studie zufolge einen größeren Einfluss. , soziale Konflikte, Gewalt (enorm hohe Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, der den Jugendüberschuss nicht aufnahmen kann) |

| Ausgewogen (z.B. 100) | auf 100 Alte folgen 100 Junge | niedriges Risiko demografisch bedingter Spannungen |

| Niedrig (z.B. 60) | auf 100 Alte folgen 60 Junge | Fachkräftemangel (frei werdende Arbeitsplätze können aufgrund der fehlenden Jugend nicht besetzt werden) |

Man könnte die berechtigte Frage stellen, wieso ich für alle Staaten dieselbe Altersgruppe 55-59 Jahre verwende. Schließlich sind die Rentensysteme weltweit höchst unterschiedlich konzipiert und in manchen Staaten fehlen sie sogar noch komplett. Ist es dann nicht etwas zu einfach, davon auszugehen, dass die Menschen weltweit mit rund 60 Jahren ihren Renteneintritt haben?

Erstens: Ja, wie in wissenschaftlichen Modellen üblich, handelt es sich hier um eine absichtliche Vereinfachung der Realität. Ich unterstelle pauschal, dass sich die Menschen überall auf der Welt (und unabhängig der länderspezifischen Rentenregelung) mit steigendem Alter aus ihrer gewohnten gesellschaftlichen Position Stück für Stück zurückziehen – schlicht aus körperlichen Gründen. Das heißt, selbst ohne Rentensystem sind die Älteren zunehmend gezwungen, den aufstrebenden jungen Leuten das Feld zu überlassen.

Zweitens: In Gesellschaften ohne Rentensystem müssen die Menschen teilweise deutlich länger arbeiten. Hier könnte argumentiert werden, dass die Auswahl der Altersgruppe 55-59 Jahre gar nicht geeignet sei und der DSI hier seine Aussagekraft verliert. Meiner Ansicht nach trifft jedoch das Gegenteil zu: In diesen Fällen dürfte der DSI nicht nur weiterhin gültig sein, er unterschätzt die demografische Dramatik sogar noch: Denn Länder ohne Rentensystem sind vorrangig Entwicklungsländer, die oft einen hohen Jugendüberschuss aufweisen. Treten diese jungen Leute schließlich in einen Arbeitsmarkt ein, aus welchem sich aufgrund des fehlenden Rentensystems auch noch die älteren Bevölkerungsgruppen finanzieren müssen, dürften die sozialen Spannungen sogar noch größer sein als sie der DSI abbilden kann. Denn die Konkurrenz nimmt dadurch stärker zu, als es beim Austritt der Alten der Fall wäre.

Drittens: In Gesellschaften, in denen es ein etabliertes Rentensystem gibt, beträgt das Rentenalter häufig um die 60-65 Jahre. Wenn ich also die Altersgruppe 55-59 Jahre betrachte, gehe ich davon aus, dass ein großer Teil dieser Personen in den nächsten fünf Jahren ihren Renteneintritt hat. Weil die Alterung auch in den afrikanischen Gesellschaften tendenziell zunimmt, entscheiden sich übrigens auch immer mehr afrikanische Staaten für beitragsfinanzierte Rentensysteme.

Der DSI zeigt die soziodemografischen Spannungen also nicht direkt an, sondern dient als ein Indikator der möglichen Spannungspotentiale in der näheren Zukunft. Denn es stellt sich schon die Frage, wie es eine Gesellschaft aushält, wenn pro 100 Menschen, die einen Arbeitsmarkt verlassen, rund 650 junge Leute nachrücken (Zentralafrikanische Republik 2023). Und was passiert, wenn in auf Wachstum ausgelegten Gesellschaften nur noch die Hälfte der gewohnten Arbeitskräfte nachrutschen (Deutschland 2023)? Bevor ich aber zu den Ergebnissen komme, möchte ich noch kurz ein zwei Gedanken äußern, wieso ich gewisse Spannungspotentiale hinter den Zahlen vermute.

Überschuss an Berufsaussteigern: Schrumpfung, Fachkräftemangel, wirtschaftlicher Rückgang

Wenn 10.000 alte Menschen ihre gesellschaftliche Rolle (z.B. ihren Arbeitsplatz) aufgrund des Alters abgeben, aber nur 7.000 junge Leute nachrücken, können nicht alle Positionen neu besetzt werden. Dann entsteht eine Situation, die wir häufig unter dem Schlagwort des Fachkräftemangels diskutieren.2Problematisch wird das vor allem, wenn die Produktivitätsentwicklung diese Situation nicht ausgleichen kann. Ausfallende Züge, Personalmangel, strapazierte Sozial- und Finanzsysteme, schließende Kneipen und eine schwindende Vereinslandschaft können folgen.

Der massive und weltweit stattfindende Rückgang der Geburtenrate reduziert natürlich auch die Anzahl der Frauen, welche wiederum weniger Kinder als deren Elterngeneration auf die Welt bringen. Aus globaler Sicht ist das gut, weil die Weltbevölkerung dadurch bald ebenfalls zu schrumpfen beginnt. Aus nationaler Sicht kann es allerdings eine massive Herausforderung darstellen, weil das Funktionieren der Gesellschaften seit einigen Jahrhunderten auf Wachstum basiert und wir nicht auf Schrumpfungsszenarien eingestellt sind.

Überschuss an Berufseinsteigern: Konflikte & Migrationsdruck

Strömen deutlich mehr junge Leute in einen Arbeitsmarkt, als Menschen ausscheiden, kann eine starke Konkurrenz um Arbeitsplätze und Ressourcen entstehen. Die primäre Gefahr ist dabei aber möglicherweise gar nicht die einer Hungersnot, sondern eher, ob diese Menschen das Gefühl haben, trotz des harten Wettbewerbs ihre Zukunftserwartungen erfüllen zu können und ob sie ihre soziale Positionen und ihren Status gefährdet sehen.

Schafft es die heimische Ökonomie nicht, allen Betroffenen ein ausreichendes Einkommen zu sichern, kann die Unterstützung radikaler Strömungen oder (lokaler) Armeen als Einkommensquelle oder gar als Chance zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des sozialen Prestiges gesehen werden. Die Anwendung von Gewalt spielt dann oft eine große Rolle.3Denn „wenn man überhaupt keine Möglichkeit hat, beruflich aufzusteigen, und gesellschaftliche Anerkennung fehlt, dann kann Männlichkeit als Ressource herangezogen werden.“ (Susanne Spindler) Dieser Punkt veranlasste den streitbaren Genozid-Forscher und Kriegsdemograf Gunnar Heinsohn sogar zur Berechnung des sogenannten „Kriegsindex“, welcher sich aufgrund des größeren Konflikt- und Gewaltpotentials auf junge Männer konzentrierte. Nicht ganz unschlüssig.4In der Tat zeigen sich junge Menschen allgemein risikoreicher und fallen häufiger im Gewaltkontext auf als ältere (klick). Und unter den Jüngeren stechen eben vor allem die Männer hervor. So ist doch recht breit dokumentiert, „dass das männliche Geschlecht risikobereiter ist“ (klick), sich „draufgängerischer“ verhält und „Konflikte häufiger gewalttätig aus[trägt]“ (klick) und deutlich häufiger als Frauen in den Polizeilichen Kriminalstatistiken auftaucht (klick). Auch die Informationsstelle Militarisierung thematisiert den Jugendüberhang im sicherheitspolitischen Diskurs.

Aber selbstverständlich folgen auf derartige demografische Entwicklungen nicht automatisch und in jedem Fall gewaltvolle Konflikte und auch statistisch zeigen sich nicht immer klare Zusammenhänge. Diese seien nach Heinsohn aber auch gar nicht der Kern. Laut ihm sei hingegen die Migration5„Die primäre Folge eines hohen Kriegsindex ist die Abwanderung. Sofern die Grenzen offen sind, wandert der Druck ab.“ (Gunnar Heinsohn in „Söhne und Weltmacht“ [2019]) die wesentliche Folge des demografischen Drucks und auch das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung schlägt in diese Kerbe:

„Eine stark wachsende Bevölkerung und eine große Anzahl von Menschen im Erwerbsalter, für die nicht die entsprechenden Arbeitsplätze geschaffen werden können, fördern die Migration. […] Aus einer schlechten Versorgung können soziale Konflikte entstehen, welche den Migrationswunsch verstärken.“ (Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung)

Welch starken Einfluss die Arbeitsmarktsituation haben kann, zeigt sich auch in einer Befragung, welche die Vereinten Nationen 2018 unter mehr als 3.000 nach Europa migrierten Afrikanern aus 43 Ländern durchführten. Der Wunsch nach einer Arbeit zeigte sich hier als der mit Abstand wichtigste Grund, um nach Europa zu kommen. Die Untersuchungen der Friedrich-Ebert-Stiftung stützen dies ebenfalls.

Die Entwicklung der Welt zwischen 1950 und 2100

Beide Zustände – Berufseinsteiger- sowie Berufsaussteigerüberschüsse – können also mit gesellschaftlichen Spannungen verbunden sein. In den folgenden beiden Karten zeigt sich, wie stark diese Phänomene in den UN-Staaten ausgeprägt sind und wie sie sich über die Zeit entwickeln. Dabei ist ein Staat entsprechend seiner DSI-Ausprägung gefärbt:

| Farbe | Interpretation |

| Weiß | Die nachrückende Generation ist in etwa so groß wie die ältere Generation. Theoretisch können alle Positionen nachbesetzt werden. |

| Rot | Überhang an Berufseinsteigern: Es gibt mehr junge Leute, die in den Arbeitsmarkt eintreten, als ältere, die ihn verlassen. Das Spannungspotential ist umso höher, je stärker der Farbton ist. |

| Blau | Überhang an Berufsaussteigern: Es gibt weniger junge Leute, die in den Arbeitsmarkt eintreten, als ältere, die ihn verlassen.Das Spannungspotential ist umso höher, je stärker der Farbton ist. |

An der Zeitleiste kann man das Jahr manuell einstellen. Ein Klick auf den Startbutton lässt die Zeitreise automatisch ablaufen. Und was ist nun zu erkennen?

Interpretation der Karte: 1950 – 2023

Die erste Karte beginnt im Jahr 1950, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Welt ist knallrot, da alle Staaten einen Berufseinsteiger-Überhang aufweisen. Im Niger bspw. drängen fast 7x so viele junge Leute in den Arbeitsmarkt als es Alte gibt, die diesen bald verlassen. In Deutschland kamen zu diesem Zeitpunkt auf 100 Berufsaussteiger noch 140 Berufseinsteiger und in Schweden 111.

Im Wesentlichen bleibt die Rotfärbung bis in die späten 1980er Jahre, weil in vielen Ländern die Babyboomer-Generation entstand. Durch diesen enorm geburtenstarken Jahrgang standen immer mehr junge Leute in den beruflichen Startlöchern. Wie die Generationen vor ihr setzten sie den Trend der sinkenden Geburtenraten fort und brachten weniger Kinder als deren Elterngeneration zur Welt. Somit veränderte sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen alt und jung zunehmend zugunsten der Älteren. Spätestens ab den 2000er Jahren ist das für einen immer größeren Teil Europas und ab 2010 praktisch für die gesamte nördliche Halbkugel zu beobachten. Die nördliche Hemisphäre ist nun weitgehend blau eingefärbt.

Die Südhalbkugel hingegen zeigt sich auch 2023 nach wie vor in einem roten Farbton, was trotz der auch dort stark gefallenen Geburtenraten auf den immer noch sehr hohen Jugendanteil hinweist: In Brasilien kommen auf 100 Ältere etwa 127 Junge, in Bolivien 268 und in Guatemala 375. Besonders aber in Afrika bleibt der Jugendüberschuss extrem: Mehr als sechs Mal so viele junge Menschen drängen auf den Arbeitsmarkt als Ältere diesen bald verlassen dürften. Auch in Afghanistan stieg der DSI von 357 (1950) auf 576 (2023).

Und wie geht es weiter? Ein Ausblick bis zum Jahr 2100

Um den DSI bis zum Jahr 2100 zu berechnen, verwende ich die Bevölkerungsprognosen der UN (mittlere Variante). Die Karte enthält die Daten ab 1950, beginnt standardmäßig aber dort, wo die obere Karte endet: 2023.

Abgesehen von vielen afrikanischen und einigen arabischen Staaten weisen bis zum Jahr 2100 alle Gesellschaften einen deutlichen (!) Altenüberhang auf. In den 2040er Jahren weist China mittlerweile einen größeren Überschuss an Berufsaussteigern auf als Deutschland. Auch Südamerika ist überwiegend blau gefärbt. In den 2070er Jahren sind schließlich nur noch auf dem afrikanischen Kontinent Gesellschaften mit hohen Jugendüberschüssen zu finden. Bis 2100 schwächen sich diese aber schrittweise ab.

Fazit: Anhaltend hohes Migrationspotential des Südens trifft auf hohe Fachkräftemangel-Gefahr im globalen Norden

Niedrige DSI-Werte (blau markierte Staaten) deuten auf potenzielle gesellschaftliche Spannungen durch Fachkräftemangel hin. In Ländern mit hohen DSI-Werten (rot markierte Staaten) ist eine erhebliche wirtschaftliche Entwicklung notwendig, um Perspektiven zu schaffen und Konflikt- sowie Migrationsdruck zu mindern. Besonders der afrikanische Kontinent scheint in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vor dieser Herausforderung zu stehen.

Denn viele afrikanische Gesellschaften leiden nach wie vor an einem hohen Grad an Armut und (Jugend-)Arbeitslosigkeit. Diese Länder sind bereits gegenwärtig kaum in der Lage, allen Menschen eine Perspektive zu geben. Wenn nun auch in den nächsten Jahrzehnten weiterhin deutlich mehr junge Menschen nachrücken, als alte Menschen aus dem so schon überlasteten System ausscheiden, dürften die Spannungen und mit ihnen der sowieso schon hohe Migrationsdruck zusätzlich zunehmen.

Hohe subjektive Auswanderungswünsche in Afrika

Wie Umfragen der vergangenen Jahre zeigen, gibt es bereits gegenwärtig eine relativ hohe Migrationsbereitschaft in vielen afrikanischen Gesellschaften: 22-31 Prozent (Gallup, 2016) bzw. 37 Prozent (Afrobarometer, 2019) der Befragten. Rund neun Prozent (bzw. drei Prozent der Bevölkerung) trafen zum Befragungszeitpunkt bereits konkrete Vorbereitungen. Von ihnen bevorzugten die meisten ein anderes afrikanisches Land, während rund 27 Prozent Europa anpeilten.

Sehr wahrscheinlich muss die Welt zukünftig also mit einer weiterhin hoch bleibenden Migrationsbereitschaft rechnen. Auch die recht starke wirtschaftliche Entwicklung in Afrika dürfte am allgemeinen Trend kaum etwas ändern. Ganz im Gegenteil: Es ist mittlerweile gut untersucht, dass vorrangig die mobile Mittelschicht auswandert (Paul Morland, bpb). Steigen die Einkommen, steigen auch die finanziellen Möglichkeiten zur Ausreise.6Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Migrationsdruck

Win-Win? Ein Fazit

Und so treffen in den nächsten Jahrzehnten viele Gesellschaften mit zahlreichen jungen Menschen, die ihrer Heimat möglicherweise den Rücken kehren wollen/müssen, auf immer mehr Gesellschaften, denen junge Arbeitskräfte fehlen. Dies erzeugt Druck auf beiden Seiten. Selbstverständlich sollte jeder Mensch das Recht haben, seine eigene Lebensqualität durch das Verlassen eines dysfunktionalen Staates zu erhöhen. Damit eine Arbeitsmigration7Bitte nicht verwechseln mit Asyl. Hier thematisiere ich ausschließlich die Arbeitsmigration. aber allen Beteiligten Vorteile bieten kann, bedarf es meiner Ansicht nach eine wohl organisierte Dosierung.

Wohlhabende Gesellschaften sollten Fachkräfte dosiert anwerben8Auch und gerade weil Rücküberweisungen von Ausgewanderten positive Folgen haben können. und zugleich sicherstellen, dass die Herkunftsgesellschaften ausreichend qualifiziertes Personal für ihre eigene Entwicklung behalten. Ziehen reiche Gesellschaften jene Menschen an, für deren Ausbildung arme Gesellschaften viel Geld aufwenden mussten, entziehen wir ihnen möglicherweise deren berechtigte Hoffnung auf eine sozioökonomische Entwicklung (bpb).

„Die Unterschiede zwischen den Bildungsniveaus und dem Alter der Befragten bestätigen jedoch die Besorgnis über die Auswirkungen der Migration auf die aufstrebenden Volkswirtschaften, insbesondere über den damit verbundenen Verlust wertvoller Humanressourcen: Die am besten ausgebildeten und die jüngsten Erwachsenen erwägen am ehesten, ihr Land zu verlassen.“ (Afrobarometer)

Eine Lösung könnte darin liegen, nur dann Fachkräfte anzuwerben, wenn das Herkunftsland selbst ausreichend versorgt ist. Internationale Abkommen könnten zudem temporäre Ausbildungen auch von Niedrigqualifizierten aus ärmeren Ländern fördern, sodass die Menschen nach einem zeitlich befristetem Aufenthalt in einem wohlhabenden Land mit neuen Kenntnissen zurückkehren und diese in die Entwicklungen ihrer Heimat einfließen lassen.

Dadurch könnte der demografische Druck in diesen Gesellschaften etwas gehemmt werden, während die wohlhabenderen Regionen gleichzeitig ihren Arbeitskräftemangel abfedern können. Da hierfür die Akzeptanz der einheimischen Bevölkerung entscheidend ist, sollten die Einwanderungsländer ihre Integrationskapazitäten nicht überschätzen. Stattdessen sollten sie diese regelmäßig mit den (zu erwartenden) Einwanderungszahlen abgleichen und eine gewisse Balance anpeilen. Eine maximal familienfreundliche Politik zur Anhebung der Geburtenraten im eigenen Land kann der demografischen Tendenz natürlich ebenfalls entgegenwirken.

Wenn reiche Länder aktiv zur Entwicklung ärmerer Gesellschaften beitragen, lassen sich deren Lebensbedingungen verbessern, die teilweise noch enorm hohen Geburtenraten weiter absenken und Fluchtursachen abbauen. Langfristig werden aber auch heutige Jugendüberschuss-Länder in eine Phase eintreten, in der sie jede junge Arbeitskraft benötigen. Es ist daher ratsam, bereits jetzt (Wirtschafts-)Modelle zu entwickeln, um auch in einer ökonomisch und demografisch schrumpfenden Welt ein gutes Leben für alle zu ermöglichen.