Nachdem ich im ersten Teil meiner Analyse der sächsischen Vereinslandschaft auf die allgemeine Tendenz des Freistaats eingegangen bin, stehen im zweiten Teil die regionalen Unterschiede im Vordergrund. Denn wenn die sächsische Bevölkerung insgesamt schrumpft und dies regional stark ungleich verteilt abläuft, ist anzunehmen, dass auch die Vereinszahlen regional unterschiedliche Entwicklungen aufweisen.

Die Kernfrage lautet also: Inwiefern unterscheidet sich die kommunale Entwicklung der Vereinslandschaft in Abhängigkeit zur geografischen Lage? Der Antwort hierauf möchte ich mich mit folgenden vier Schritten nähern:

- Kartografisch: Kommunale Vereinsdichte (Vereine je 1.000 Einwohner) im November 2019

- Kartografisch: Anzahl Jahre, in welchen die Vereinszahl einer Gemeinde gegenüber dem Vorjahr geschrumpft ist (1996 bis 2019)

- Zeitreihe: Vereinsanzahl je Lagetyp im Zeitverlauf (sehr zentral bis sehr peripher; 1994 bis 2019)

- Zeitreihe: Anzahl der jährlichen Vereinsgründungen/-auflösungen je Lagetyp (sehr zentral bis sehr peripher; 1994-2019)

Diese Aufteilung verfolgt den Zweck, erst relativ grob auf die regionale Vereinslandschaft zu blicken, um im letzten Schritt auf Basis aggregierter Lagemerkmale systematischere Aussagen zur Entwicklung treffen zu können. Gerade der vierte und letzte Punkt deckt enorm spannende Aspekte der Entwicklung unserer Vereinslandschaft auf, denn wie sich zeigt, sind es gerade Gemeinden mit einer geografisch entlegeneren Lage, deren Vereinslandschaft seit vielen Jahren stagniert oder gar schrumpft.

Woher die Daten übrigens stammen und wie ich sie geprüft und aufbereitet habe, kann in meinem ersten Analysebeitrag zur Vereinslandschaft nachgelesen werden: Klick!

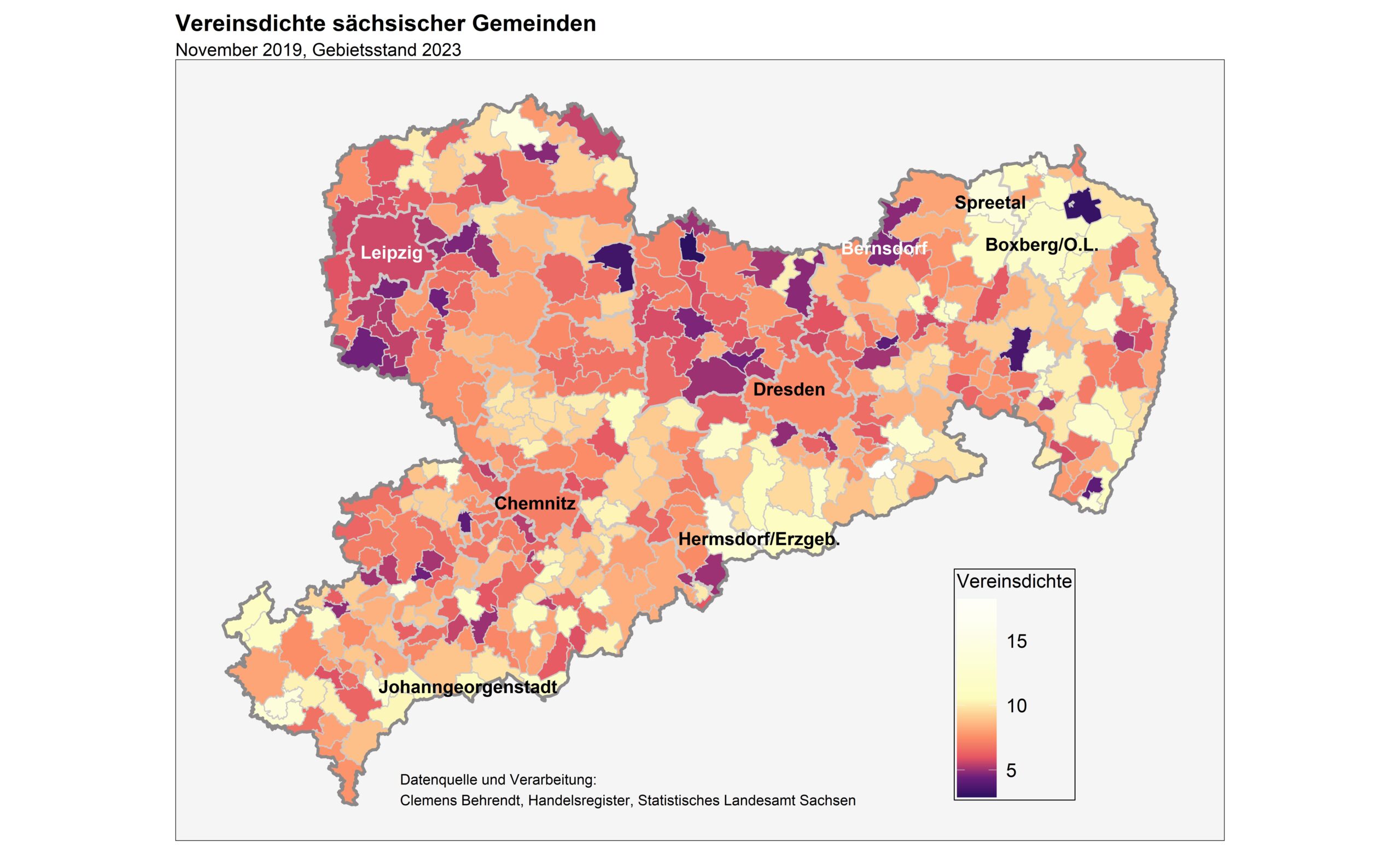

Vereinsdichte sächsischer Gemeinden im Jahr 2019

Die Vereinsdichte, also die Vereinsanzahl je 1.000 Einwohner, hat zwei wesentliche Vorteile: Erstens lassen sich mit ihr die Vereinszahlen relativ gut zwischen unterschiedlich großen Gemeinden vergleichen. Und zweitens ist sie außerdem recht gängig und wird in vielen Publikationen und Studien verwendet. Trotz der hohen Abhängigkeit zur demografischen Lage ist sie ein guter Anfang, um die lokalen Vereinszahlen sichtbar zu machen.

Die nachfolgende Grafik bietet diesen Überblick: Umso heller eine Region, desto höher ist die Vereinsdichte. Hohe Werte zeigen sich hierbei tendenziell im Nordosten und Süden Sachsens. Beispielsweise wies Johanngeorgenstadt Ende 2019 eine Vereinsdichte von 10,5 auf. Auch Boxberg (11,8) und Hermsdorf im Erzgebirge (16,9) erzielten überaus hohe Resultate. Alle drei liegen damit deutlich über der Vereinsdichte für gesamt Sachsen (7,3). Im Vergleich hierzu wirken die Wachstumsregionen Leipzig (5,6), Dresden (7,3) und deren Umland eher schwach aufgestellt.

Beim Interpretieren ist jedoch Vorsicht geboten, weil in der Vereinsdichte wie erwähnt die Bevölkerungsgröße enthalten ist. Dadurch scheinen demografisch eher gut aufgestellte Regionen relativ schlecht abzuschneiden. Es ist daher eine Frage der Perspektive und es kommt ganz darauf an, welche Frage man beantworten will. Möchte man wissen, für wie viele Bürger ein Verein bereitstünde, so ist die Vereinsdichte eine gute Kennziffer. Ist sie hoch, ließe sich schlussfolgern, dass die Bevölkerung auf ein relativ breites Vereinsangebot trifft. Es könnte aber auch sein, dass ihre Höhe Ausdruck einer schrumpfenden Bevölkerung ist. Denn die Vereinsdichte steigt bspw. auch dann, wenn die Vereinszahlen zurückgehen, während die Bevölkerung schlicht noch schneller schrumpft.

Gerade in Gemeinden wie den oben genannten lässt sich eine solche Entwicklung erahnen. Beispielsweise ist der oben genannte Ort Johanngeorgenstadt seit Jahrzehnten von einem unaufhörlichen Bevölkerungsrückgang geprägt. Selbst wenn die Vereinszahlen hier unverändert blieben, stiege die Vereinsdichte aus mathematischen Gründen an. Gut möglich, dass in solchen schrumpfungsgeprägten Kommunen einige lokale Vereine formell weiter existieren, während die Mitgliederzahlen zurückgehen und die restliche Besetzung kontinuierlich altert. Denkbar ist aber auch, dass sich viele über die Zeit nicht halten können und daher auflösen.1Natürlich ist es auch möglich, dass einige Vereine nur noch als „Karteileiche“ existieren. Sie bestehen also formell fort, weisen aber keine Aktivitäten mehr auf. Auf Nachfrage in verschiedenen Amtsgerichten wurde mir jedoch versichert, dass in den letzten Jahren etliche Datenbankbereinigungen stattfanden. Dadurch hätte eine Gemeinde trotz hoher Vereinsdichte eine tendenziell doch recht negative Entwicklung der Vereinslandschaft.

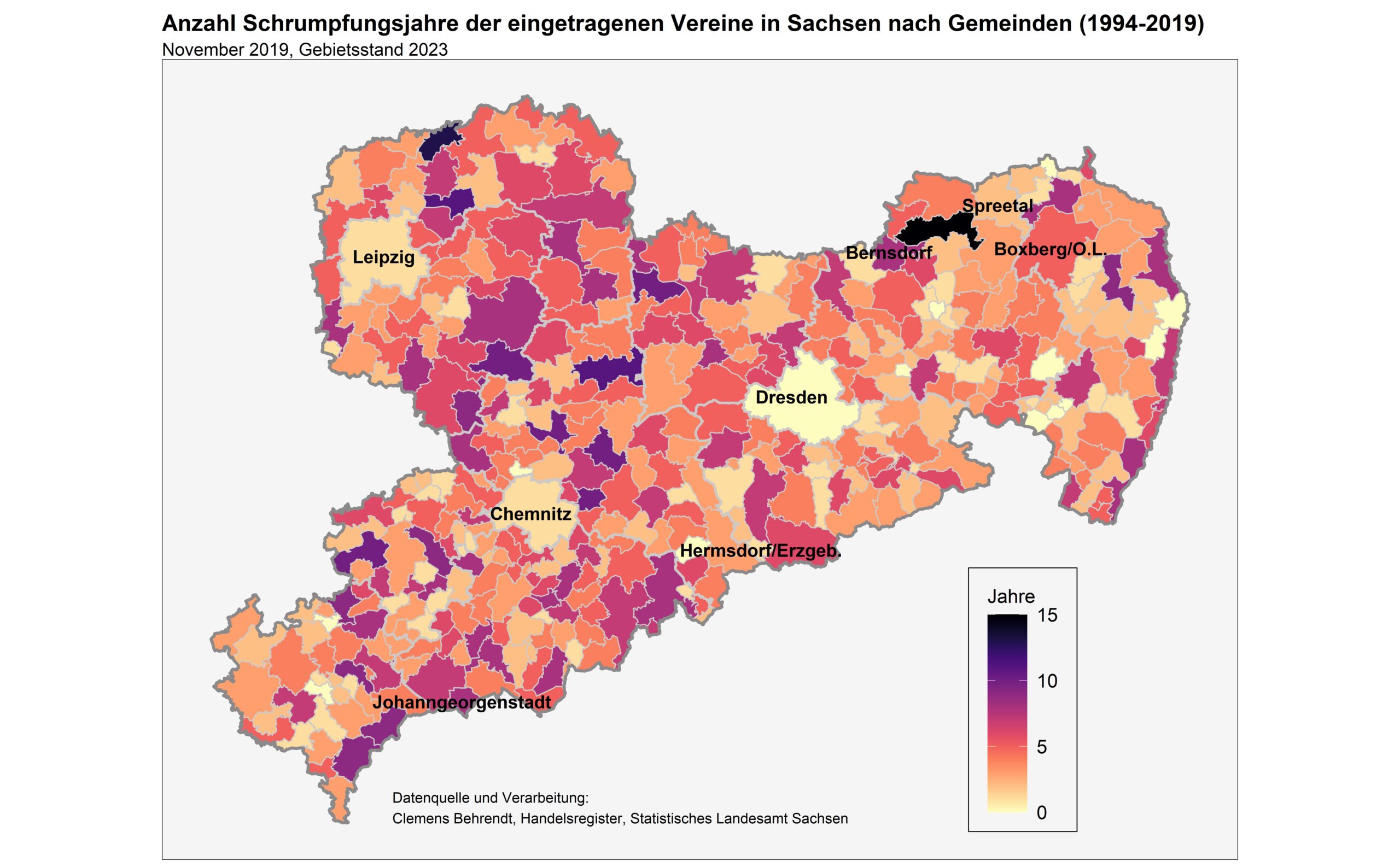

Um dies genauer zu prüfen, soll nun im zweiten Schritt folgender Frage nachgegangen werden: In wie vielen Jahren seit 1994 ist eigentlich die Vereinsanzahl einer Gemeinde gesunken?

Anzahl Jahre mit schrumpfender Vereinszahl pro Gemeinde

Um dieser Frage nachzugehen, habe ich einfach geprüft, in wie vielen Jahren die Vereinsanzahl kleiner ausfiel als im jeweiligen Vorjahr. Hierbei zeigt sich, dass für Leipzig, welches eine stark unterdurchschnittliche Vereinsdichte aufweist (siehe oben), nur ein einziges Jahr zwischen Ende 1994 und Ende 2019 registriert werden konnte, in welchem die Vereinsanzahl zurückging (2013/2014, die Anzahl ging um einen Verein zurück). In Dresden sank die Anzahl nicht ein einziges Jahr. Hingegen sind im oben positiv erwähnten Johanngeorgenstadt ganze acht Schrumpfungsjahre festzustellen.

Ein Nachteil dieser Betrachtung ist, dass hier natürlich auch Jahre mit extrem geringen Rückgängen mitgezählt werden (z.B. Schrumpfung um einen Verein). Zudem lässt sich auch anhand dieser kartografischen Darstellung nur schwer eine Systematik herauslesen. Genau dies ist doch aber das Ziel unserer Analyse. Um eine Antwort auf die eingangs gestellte Kernfrage zu finden, habe ich deshalb nun alle Gemeinden entsprechend ihrer geografischen Lage zusammengefasst und entsprechend separat betrachtet.

Entwicklung der Vereinslandschaft nach geografischer Lage einer Gemeinde

„Geografische Lage“ basiert hier auf den Raumkategorien des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Demnach wird jeder Gemeinde entsprechend ihrer Entfernung zu einer Region „mit einem großen Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten und Versorgungseinrichtungen“ (also in der Regel eher große Städte) eines von vier Lage-Merkmalen im Datensatz zugeordnet (sehr peripher bis sehr zentral).2Vereinfacht gesagt wird damit ausgedrückt, wie lange die Menschen mit einem motorisierten Fahrzeug benötigen, um Räume „mit einem großen Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten und Versorgungseinrichtungen“ zu erreichen. Wohingegen eine Großstadt in der Regel also sehr zentral ist, erhält eine Gemeinde in einer eher strukturlosen Gegend eher das Merkmal sehr peripher. Weitere Informationen: Klick!

Ordnen wir nun also alle 418 Gemeinden in Sachsen nach diesem Schema, erhalten wir folgende Aufteilung: Drei Gemeinden sind sehr zentral. Das sind natürlich die drei sächsischen Großstädte Chemnitz, Dresden und Leipzig. Weitere 128 Gemeinden gelten als zentral und spiegeln eher das Umland der Großstädte wider. 252 Orte sind peripher gelegen und insgesamt 35 Orte gelten aufgrund ihrer Lage als sehr peripher.

Vereinsanzahl nach Lagetyp seit 1994

Zählen wir nun alle eingetragenen Vereine pro Jahr zusammen und unterteilen sie nach ihrer geografischen Lage, erhalten wir folgendes Bild (innerhalb der Abbildung können die Lagetypen einzeln angezeigt werden, indem sie in der Legende aktiviert/deaktiviert werden):

Deutlich ist der Anstieg der Vereinszahlen in den sehr zentralen Gemeinden – also in den Großstädten – zu erkennen. Sie, welche oben noch durch ihre niedrige Vereinsdichte einen eher negativen Eindruck machten, zeigen nun ihre Stärke: Der Anstieg der hier eingetragenen Vereinszahlen ist bis Ende 2019 ungebrochen. Doch auch in den zentral gelegenen Orten gibt es immer mehr Vereine. Im Gegensatz zu den Großstädten schwächt sich der Anstieg bei ihnen allerdings seit circa Mitte der Nullerjahre sichtbar ab.

Während in den zentralen und sehr zentralen Gemeinden nach wie vor ein (geringes) Wachstum beobachtet werden kann, ist in peripher gelegenen Orten seit ungefähr 2010 eine Stagnation mit der Tendenz einer sanften Schrumpfung zu erkennen. Gab es 2010 hier noch rund 10.200 Vereine, waren es 2015 nur noch ~10.150. Vier Jahre später stieg die Anzahl wieder leicht an und betrug im November 2019 rund 10.180 Vereine.

Noch deutlicher kann dieser Trend in den sehr peripher gelegenen Gemeinden ausgemacht werden. Hier scheint das Jahr 2011, als noch rund 1.070 Vereine eingetragen waren, einen Wendepunkt zu markieren. Seitdem ist ein Rückgang festzustellen, wodurch Ende 2019 nur noch ~1.055 Vereine in den Registern gefunden werden konnten.

Ergänzend hierzu werden nachfolgend nun die meiner Ansicht nach spannendsten Entwicklungen sichtbar gemacht: Wie haben sich die Vereinsgründungen und Vereinslöschungen im Zeitverlauf entwickelt? Denn hinter den aggregierten Vereinszahlen von oben lassen sich noch tiefere Tendenzen entdecken.

Vereinsauflösungen und -gründungen seit 1994

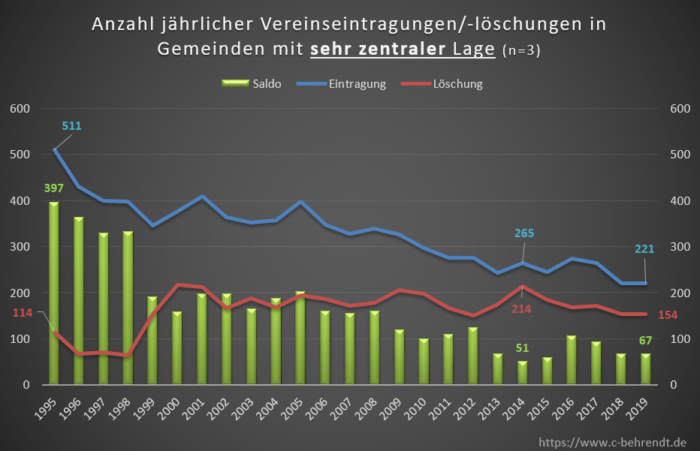

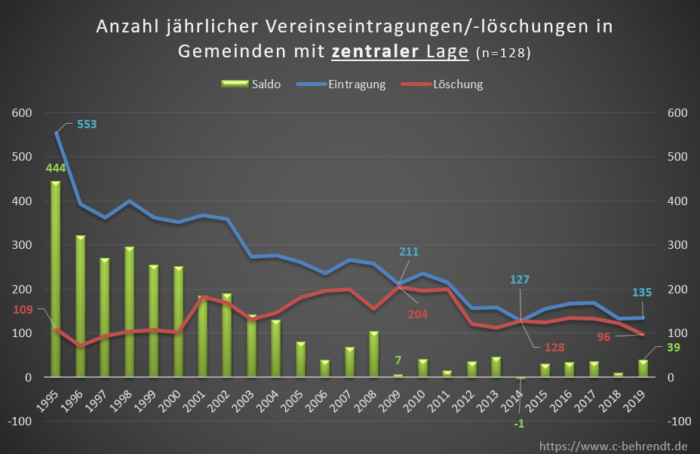

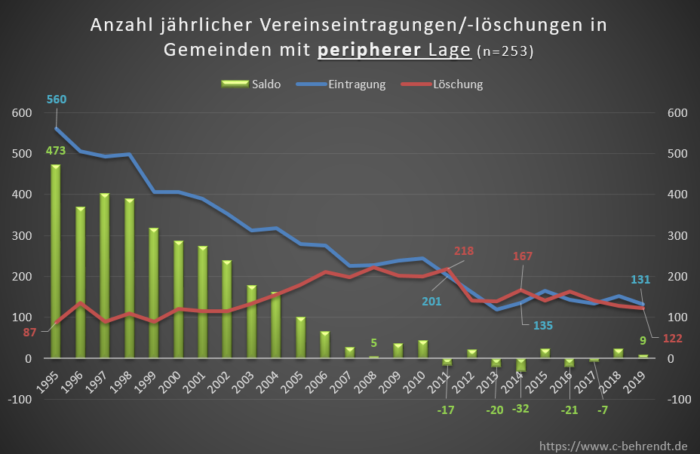

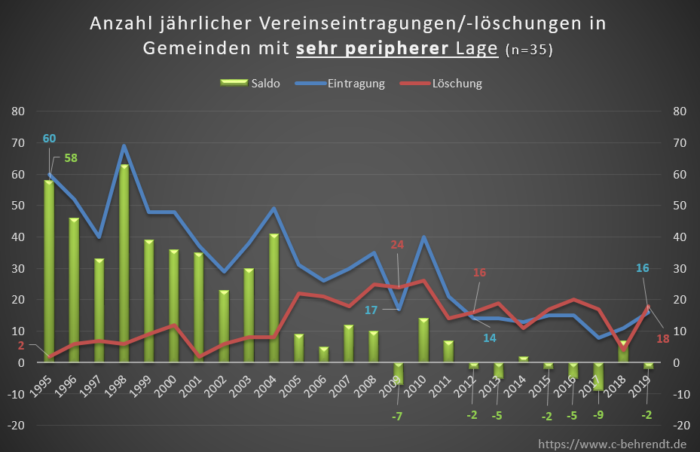

Werden nun auch die Vereinsauflösungen und Vereinsgründungen3In den Registern wird von „Eintragung“ und „Löschung“ gesprochen. Obwohl Vereine auch ohne Eintragung existieren können, erhalten sie durch diesen Vorgang jedoch bedeutsame Vorteile. Weil daher davon auszugehen ist, dass sich existierende Vereine in aller Regel eintragen lassen, verwende ich die Begriffe (Auflösung/Löschung & Gründung/Eintragung) hier also synonym. anhand der vier Lage-Kategorien differenziert betrachtet, zeigt sich: Die Vereinszahlen der Gemeinden aller Lagemerkmale weisen einen stagnierenden oder in diese Richtung tendierenden Trend auf, wobei die (sehr) peripheren Gemeinden hier bereits deutlich stärker betroffen sind. Aber fangen wir mit den zentral gelegenen Gemeinden (= Großstädte) an.

(Sehr) Zentral gelegene Gemeinden

Wie ich oben schon gezeigt habe, zeigen die Großstädte einen kontinuierlichen Anstieg ihrer Vereinszahlen. Das ist plausibel, bedenkt man ihre demografische Entwicklung. Und plausibel ist zudem, dass es bei einer wachsenden Anzahl durchgängig mehr Eintragungen als Löschungen gegeben haben muss und der Saldo zwischen beiden positiv ist. Dies ist seit 1995 durchweg der Fall. Auch bei den Großstädten offenbart sich jedoch eine interessante Tendenz: Der Saldo sinkt kontinuierlich, weil die Anzahl neu eingetragener Vereine immer weiter zurückgeht, während die Löschzahlen relativ stabil bleiben. Möglicherweise also bewegen sich die zentralen Gemeinden in Richtung stagnierender oder langfristig gar fallender Vereinszahlen.

Dieser Trend zeigt sich in den zentralen Gemeinden noch deutlicher. Zwischen 1995 und Ende der Nullerjahre bewegten sich die Anzahl aller Neueintragungen und Vereinslöschungen aufeinander zu; der Saldo sank entsprechend, blieb aber deutlich positiv. Diese Entwicklung gipfelte im Jahr 2009, als sich beide Trends überlagerten und die Vereinslandschaft beinahe geschrumpft wäre. Da die Löschzahlen seitdem ebenfalls fallen, verblieb der Saldo trotz relativ negativer Tendenz weitgehend im positiven Bereich. Im Jahr 2014 allerdings wurde das erste Mal eine geringfügige Schrumpfung registriert.

(Sehr) Peripher gelegene Gemeinden

Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass die Entwicklung der Vereinslandschaft in peripher gelegenen Gemeinden noch dramatischer ist. Auch hier bewegen sich beide Trends aufeinander zu und bereits im Jahr 2008 (und damit ein Jahr vor den zentralen Gemeinden) kam es beinahe zur ersten Schrumpfung der Vereinszahlen. Auch hier wechselten die Löschzahlen seitdem zu einer stagnierenden bis schrumpfenden Tendenz. Da die Neueintragungen jedoch weiter und teilweise noch stärker fielen, lassen sich zwischen 2010 und 2019 insgesamt fünf Jahre mit einem Rückgang der Vereinszahlen beobachten.

Gab es in sehr zentralen Gemeinden kein Jahr in welchem die Vereinszahl sank, konnte in den zentralen Orten bereits ein und in den peripher gelegenen Orten ganze fünf Schrumpfungsjahre beobachtet werden. Betrachten wir nun die sehr peripher gelegenen Orte finden wir sogar sieben Jahre, in denen die Anzahl aller eingetragenen Vereine gesunken ist. Auch hier markieren die Jahre rund um 2009 eine Wende.

Fazit: schwächelndes Wachstum in Zentren, Stagnationstendenz & Schrumpfung in der Peripherie

Mein Fazit fällt zweigeteilt aus: Da die Anzahl der Vereinsgründungen nach wie vor höher ist als die Anzahl aller Vereinslöschungen, konnte die sächsische Vereinslandschaft zwischen 1995 und 2019 insgesamt noch ein Wachstum verzeichnen. Gleichzeitig jedoch wurde deutlich, dass von Jahr zu Jahr immer weniger neue Vereine entstehen. Da die Anzahl aller Auflösungen zudem relativ hoch bleibt, schwächt sich das Wachstum der Vereinslandschaft insgesamt deutlich ab.

Diese Tendenz zeigt sich zwar in den Großstädten genauso wie in (sehr) peripher gelegenen Gemeinden. Während allerdings in den (sehr) zentralen Orten bisher noch keine wirklich bedeutsamen Schrumpfungserscheinungen auftraten, stellt sich die Situation in den (sehr) peripher gelegenen Gemeinden umso dramatischer dar. Ich glaube es ist nicht übertrieben, in diesen Regionen bereits von einer Stagnations- bis Schrumpfungstendenz der Vereinslandschaft zu sprechen. Es scheint, als könne das anhaltende Wachstum der gesamtsächsischen Vereinszahlen primär auf die drei Großstädte und deren Umland zurückgeführt werden.

Es wird weitere Beobachtungen benötigen, um festzustellen, inwiefern sich die besagten Trends fortsetzen. Denn wäre es nicht auch möglich, dass die sinkenden Salden nur eine gewisse Sättigung abbilden und sich beide Entwicklungen (Neugründungen, Auflösungen) langfristig in etwa die Waage halten werden? Dann bliebe die Vereinslandschaft einigermaßen stabil. Zugegeben: Für sehr wahrscheinlich halte ich diese Prognose nicht und wenn, dann maximal für die Großstädte und deren Umland. Denn die demografische Entwicklung vor allem in entlegeneren Regionen Sachsens dürfte mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch die lokalen Vereinsstrukturen negativ beeinflussen, während die wenigen Gemeinden mit wachsender Bevölkerung hier natürlich noch ein gewisses Steigerungspotential haben könnten.