Vor wenigen Jahrhunderten mussten sich die Gesellschaften vom plötzlich einsetzenden Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum und den damit einhergehenden massiven Veränderungen konfliktreich anpassen. Seitdem ist der Wachstumsgedanke Bestandteil des täglichen Lebens und viele gesellschaftliche Bereiche orientieren sich heute noch an konstant hohen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts und an einer möglichst jungen und wachsenden Bevölkerung. Das ist nicht verwunderlich, entstanden diese Strukturen doch in einem tatsächlich wachstumsstarken Kontext. Heute jedoch wissen wir, dass die Wachstumsraten der entwickelten Volkswirtschaften langfristig fallen und auch die Bevölkerungen weltweit immer langsamer wachsen oder sogar unaufhörlich schrumpfen. Und obwohl sozioökonomische Schrumpfungstendenzen sehr reale Ausmaße annehmen, sind viele gesellschaftliche Bereiche nicht auf diese vorbereitet. Bleibt es dabei, halte ich es für denkbar, dass den gegenwärtigen und zukünftigen Generationen abermals destabilisierende Entwicklungen drohen könnten.

Über Jahrtausende hinweg spielte systematisch erzeugtes Wachstum kaum eine Rolle. Die Weltbevölkerung wuchs in den 10.000 Jahren vor Christus mit einer nur geringen Wachstumsrate und kletterte bis zum Jahr Null auf schätzungsweise 190 Millionen Menschen. Bis zum Jahr 1700 wuchs ihre Zahl jährlich um rund 0,06 Prozent. Die Weltproduktion, die bis dahin weitgehend ohne maschinelle Unterstützung stattfand und lediglich auf den Anstieg der Weltbevölkerung zurückzuführen ist, wuchs im selben Zeitraum jährlich um rund 0,02 Prozent. Das 18. Jahrhundert ging schließlich in die Geschichte als jenes ein, in welchem die industrielle Revolution in England begann. Durch den erstmaligen systematischen Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen wurde einer Entwicklung die Bahn geebnet, welche die Welt bis heute nachhaltig veränderte. Aus dem Nichts geschöpftes Geld wurde zu Kapital, welches in immer größeren Dimensionen zur Errichtung neuer Infrastrukturen und Waren notwendig wurde. Mit der Entwicklung und dem Einsatz der Eisenbahn ab 1825 erfuhr der Prozess eine weitere Beschleunigung. Der Kern des Wirtschaftens bestand immer weniger in der Subsistenz, im Ausbau royaler Macht oder in der bedarfsorientierten Herstellung spezifischer Produkte innerhalb einer ansonsten stagnierenden Ökonomie. Der Fokus verlagerte sich zunehmend auf den auf Kapital basierenden Wachstumsmöglichkeiten, also auf den zielgerichteten Einsatz von investivem Kapital zugunsten seiner Mehrung.

Demografische & industrielle Revolution

Die industrielle Revolution wurde begleitet von einem enormen Anstieg der Bevölkerung, „wie sie England nie zuvor erlebt hatte“ (Paul Morland). Dieser bot nicht nur eine für die Produktion notwendige Anzahl an Lohnarbeiter sowie die zum Warenabsatz notwendigen Abnehmer. Er war auch die Grundlage für die globale geografische Ausdehnung des britischen Reiches und damit für den weltweiten Machtvorsprung. Das, was im England des 18. Jahrhundert geschah, war also nicht nur eine industrielle, sondern auch eine demografische Revolution. Revolution, da es sich um eine zeitlich überaus schnelle und andauernde Entwicklung handelte, welche „quasi die Blaupause für die Entwicklung im Rest der Welt abgab“ (Paul Morland).

Durch den errungenen und technisch bedingten Wettbewerbsvorteil sowie durch die geografische Ausdehnung der britischen Bevölkerung fanden die soziotechnologischen Entwicklungen Englands überall auf der Welt Nachahmer. Insgesamt stieg die Weltproduktion ab 1820 um jährlich 1,5 Prozent und ab 1913 um drei Prozent. Im Vergleich zu den Jahrhunderten vor 1700 eine Vervielfachung. Auch die Weltbevölkerung nahm Fahrt auf: Seit dem Jahr Null waren 1.800 Jahre notwendig, bis die Weltbevölkerung von den eingangs erwähnten 190 Millionen auf rund eine Milliarde Menschen anwuchs. Seitdem brauchte es nur 220 Jahre, bis die Zahl der auf der Erde lebenden Menschen auf fast acht Milliarden kletterte.

Wachstum und die globale Steigerung der Lebensqualität

Die jungen Volkswirtschaften dieser Welt begannen sich zu entfalten und die sich neu herausbildenden Strukturen führten zu sozialen Konflikten. Waren die Gesellschaften auf weitgehende Stagnation des Ökonomischen und Demografischen ausgerichtet, begann für sie nun eine Zeit kontinuierlichen Wachstums und enormer Veränderungen. Wohingegen sich die sozialen Verhältnisse zu Beginn der Industriellen Revolution deutlich verschlechterten, können entgegen der malthusianischen Befürchtung, wonach eine zunehmende Weltbevölkerung die menschliche Existenz bedrohe, langfristig insgesamt enorme Verbesserungen des weltweiten Lebensstandards beobachtet werden. Denn in immer breiteren Teilen der Erde wuchs parallel zur Bevölkerung auch die materielle Grundlage zur Durchsetzung besserer Lebensverhältnisse.

Während die Weltbevölkerung kontinuierlich zunahm, sank der Anteil der in extremer Armut lebenden Menschen von 85 Prozent im Jahr 1800, 50 Prozent im Jahr 1966 auf neun Prozent in 2017. Auch dadurch stieg die globale durchschnittliche Lebenserwartung von rund 28 Jahren im Jahr 1800 auf 72 Jahre 2017 an. Mittlerweile gibt es auf der Erde kein Land mehr, in welchem die Lebenserwartung im Durchschnitt unter 50 Jahren liegt. Darüber hinaus konnten Infektionskrankheiten wie die Pocken ausgerottet werden, schwindet die Kindersterblichkeit (1800: 43%, 2019: 3,8%), sinkt der Anteil der Menschen, die unterernährt sind (1970: 35%, 2001: 13%, 2019: 9%) und haben immer mehr Menschen Zugang zu Trinkwasser (1980: 58%, 2015: 88%) und Bildung. 1Diese Punkte dürfen jedoch nicht über die enormen Herausforderungen hinwegtäuschen, die noch immer bestehen. Wenngleich der Anteil der Menschen, die in extremer Armut gefangen sind, noch nie kleiner war als heute, „sind davon noch mindestens 800 Millionen Menschen betroffen“ (Rosling). Gleichzeitig existiert ein nie dagewesener Reichtum. Weltweit gibt es Tendenzen, die weitere enorme Risiken bergen (Rosling), wie beispielsweise mögliche Finanzkrisen, zwischenstaatliche Kriege, die Folgen des Klimawandels, erneut zunehmende Armut und – wie in vielen Regionen dieser Erde bereits heute zu sehen – eine Rückkehr zu wachstumsschwachen Zeiten.

Realität sinkender Wachstumsraten

Das ökonomische und Bevölkerungswachstum kann für die Staaten enorme Vorteile darstellen, weshalb sie sich über die vergangenen Jahrhunderte zunehmend an diesem orientiert und infrastrukturell daran ausgerichtet haben. Dieses Ausrichten der gesellschaftlichen Stabilität an ökonomische als auch demografische Wachstumsbedingungen ist aufgrund der Potentiale historisch durchaus rational. Bedenken entstehen jedoch aufgrund der Tatsache, dass die Wachstumsschübe von einst der Vergangenheit angehören könnten.

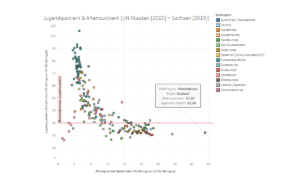

Während bspw. die Bevölkerungen in einigen Regionen der Erde immer noch stark wachsen und nach wie vor Überbevölkerungsdebatten provozieren, erreicht die Weltbevölkerung als Ganzes bereits in wenigen Jahrzehnten (bzw. möglicherweise schon im Jahr 2070) ihren Höhepunkt. Ein ganz wesentlicher Grund hierfür liegt in der weltweit sinkenden Geburtenrate, welche von rund 5,8 Kindern pro Frau im Jahre 1800 auf heute nur 2,4 gefallen ist. Die globale Menschheit wächst zwar weiter, allerdings nimmt die Geschwindigkeit des Wachstums rapide ab. Der weltweite Bevölkerungszuwachs pro Jahr erreichte bereits in den 1980er Jahren seinen Höhepunkt mit rund 92 Millionen Menschen (Abbildung). 2019 sind global nur noch rund 82 Millionen Menschen neu hinzugekommen. Werden die Prognosen der Vereinten Nationen betrachtet, so können wir davon ausgehen, dass sich diese Zahl weiter rapide verringern wird. Plausibel ist das auch aufgrund der fallenden Geburtenrate: Weniger geborene Frauen werden sehr wahrscheinlich auch in Zukunft weniger Menschen zeugen.

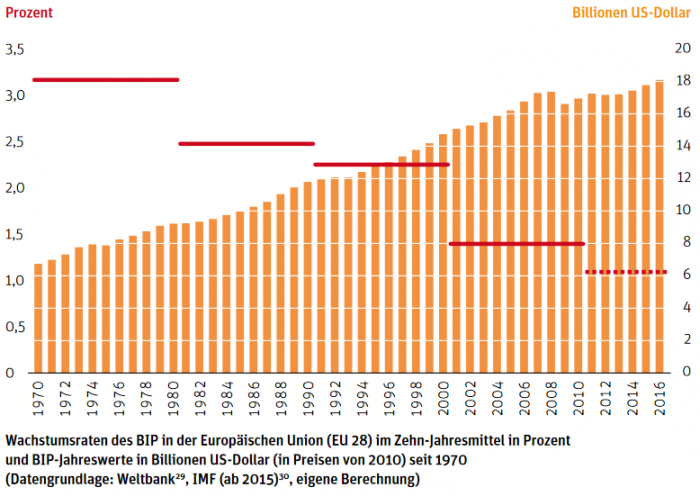

Auch die langfristig fallenden Wachstumsraten der entwickelten Volkswirtschaften (bzw. des Bruttoinlandsprodukts) stellen kein neues Phänomen dar. Beispiel Europäische Union: An den orangefarbenen Balken ist zu erkennen, dass die Staatengemeinschaft seit den 1970er Jahren linear wächst. In absoluten Beträgen wird also jedes Jahr in etwa ähnlich hohes Wachstum verzeichnet – immer mehr Waren und Dienstleistungen bzw. immer neuer Reichtum wird erschaffen. Parallel hierzu sinkt jedoch die Wachstumsrate (rote Linien), also der gegenüber dem Vorjahr produzierte Zuwachs in Prozent: Wuchs die Ökonomie der Staatengemeinschaft noch in den 1970er Jahren um jährlich mehr als drei Prozent, verlangsamte sich das Wachstum mit der Zeit deutlich, weil der Basiswert zunehmend anstieg.

Genauso, wie eine Bevölkerung trotz fallender Geburtenraten vorerst weiter ansteigen kann, sind fallende Wachstumsraten der Volkswirtschaften nicht mit einer insgesamt schrumpfenden Ökonomie gleichzusetzen. Fast jedes Jahr werden mehr Waren und Dienstleistungen produziert, doch die Rate dieses Zuwachses verringert sich kontinuierlich. Dies ist eine zu erwartende und unvermeidbare Entwicklung. Deutlich wird das auch daran, stellten wir uns vor, die Wirtschaft wüchse mit einer konstanten Wachstumsrate (z.B. 5% jährlich). Im Ergebnis hätten wir eine exponentielle Steigerung und ein sozial sowie ökologisch unverträglich hohes Maß wirtschaftlicher Aktivität.

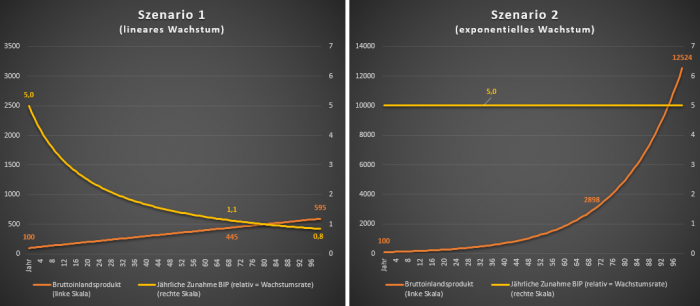

Im Szenario 1 stellen wir uns eine Wirtschaft vor, welche ein lineares Wachstum aufweist und demzufolge am ehesten dem entspricht, was wir in der Realität vorfinden: Angenommen, sie erwirtschaftet im ersten Jahr 100 Milliarden Euro und wächst auch in den Folgejahren um jeweils denselben Betrag; sagen wir, fünf Milliarden Euro. Im 70. Jahr hat sie demnach eine Wirtschaftsleistung von rund 450 Milliarden Euro, also dem 4,5fachen gegenüber dem ersten Jahr (orangene Linie). Nach 100 Jahren ist beinahe eine Versechsfachung erreicht. Werden die Wachstumsraten betrachtet, könnte man jedoch den Eindruck einer tendenziellen Schrumpfung der wirtschaftlichen Leistung bekommen (gelbe Linie): Zu Beginn liegt die Wachstumsrate bei fünf Prozent (5 Mrd. € von 100 Mrd. € = 5%). Nach 70 Jahren spiegelt die gleiche wirtschaftliche Leistung von 5 Milliarden Euro nur noch ein Wachstum von rund 1,1 Prozent wider (5 Mrd. € von ~450 Mrd. €=1,1%) und nach 100 Jahren nur noch 0,8 Prozent. Während die Wirtschaftsleistung also über die Jahrzehnte kontinuierlich wuchs, sind die Wachstumsraten stark gefallen.

Im Szenario 2 gehen wir von einer fiktiven Volkswirtschaft mit denselben Startbedingungen aus: Auch hier beträgt die Wirtschaftsleistung im ersten Jahr also 100 Mrd. Euro und auch das Wachstum im ersten Jahr startet mit fünf Mrd. Euro bzw. fünf Prozent. Der einzige Unterschied: Wir konzentrieren uns auf relative Wachstumsraten und nehmen an, die Wirtschaft behalte dauerhaft die anfänglichen Wachstumsraten von fünf Prozent. Hierbei zeigt sich ein deutlicher Unterschied gegenüber dem ersten Szenario: Die Wirtschaft wächst in den 70 Jahren um fast das 30fache (Vergleich Szenario 1: 4,5fach) und in 100 Jahren um das 125fache.

Im ersten Szenario kam es zu einer Versechsfachung der Wirtschaftsleistung, wohingegen sich die Wachstumsrate auf 0,8 Prozent verringert hat. Im zweiten Szenario können wir eine Ver-125-fachung der Wirtschaftsleistung feststellen. Es versteht sich von selbst, dass sich die Differenz zwischen beiden Szenarien in den darauffolgenden Jahrzehnten noch deutlich verschärfen würde und exponentielle Wachstumsraten aus nachvollziehbaren Gründen nicht langfristig existieren:

Denn wo sollten all die Ressourcen herkommen, welche für derart schnell ansteigendes Wachstum benötigt werden? Wie sollten die Menschen derart viele Waren und Dienstleistungen in einer nur begrenzten Zeit herstellen? Selbst der Einsatz von Maschinen dürfte hier schnell Grenzen aufzeigen, schließlich basieren auch diese auf endlichen Ressourcen, resultieren aus der menschlichen Arbeitskraft und münden in sinkenden Grenzkosten. Wir erlebten wohl eine massive Umweltkatastrophe. Und schließlich setzen auch irgendwann gewisse Sättigungseffekte ein – ein Mensch braucht eben nur eine begrenzte Anzahl an Autos, Kühlschränken oder Fernsehgeräten.

Beschleunigender Faktor: Demografische Entwicklung

Sinkt zusätzlich zu der bereits aufgezeigten Entwicklung die nationale oder gar weltweite Bevölkerungsgröße, könnten diese ökonomischen Tendenzen zusätzlich angetrieben werden. Denn das Bruttoweltprodukt seit 1700 lässt sich Schätzungen zufolge zu 50 Prozent auf das Wachstum der Bevölkerungen zurückführen (Thomas Piketty). Treten in einer Gesellschaft schließlich Alterungs- und Schrumpfungsprozesse auf, so könnte vereinfacht argumentiert werden: Weniger Hände schaffen weniger Werte. Verlangsamt sich das Wachstum, können in wachstumsorientierten Gesellschaften massive Herausforderungen entstehen.

Die Tücke sich verlangsamenden Wachstums – vier Beispiele

Viele gesellschaftliche Strukturen entstanden in einer Zeit kontinuierlichen Wachstums und unter der Grundannahme, dass Volkswirtschaften langfristig mit konstanten Raten wachsen könnten. Auch Piketty zufolge sind wir heute „noch stark der Vorstellung verhaftet […], das Wachstum müsse mindestens 3 oder 4% jährlich betragen“. Obwohl dies „in historischer und logischer Hinsicht eine Illusion darstellt“ (Piketty), findet man die Annahme auch im Bildungssystem immer wieder bestätigt.

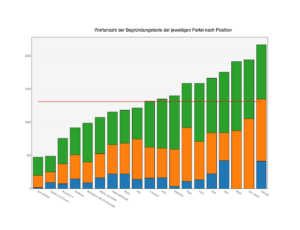

Beispielsweise berichten viele Online-Lernplattformen von einem „idealen“ Wirtschaftswachstum, welches zwischen zwei und vier Prozent betragen müsse (z.B. hier, hier, hier oder hier). Aber auch analoge Lehrbücher diskutieren die vermeintliche Wachstumsschwäche und stellen infrage, inwiefern Sozialstaaten unter diesen Bedingungen noch finanzierbar seien (siehe in Bourcarde). Und Autoren wie Bofinger schreiben in ihrem Ökonomie-Lehrbuch, dass „es sich beim Wachstum um einen exponentiellen Verlauf handelt“ und es „unstrittig [sei], dass das durchschnittliche Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts im letzten Jahrzehnt mit weniger als 1% unbefriedigend war.“

Doch woher kommt diese Annahme? Wieso richten wir unsere gesellschaftlichen Bereiche an Wachstumserwartungen aus, welche offensichtlich unrealistisch sind? Welche strukturellen Zwänge herrschen vor?

Beispiel 1: Staatsverschuldung

Mit den nachlassenden Wachstumsraten der 1970er Jahre verwendeten viele Industriestaaten immer häufiger die Staatsverschuldung als ein Mittel zur Ankurbelung der Ökonomie. Wächst das Wirtschaftswachstum langsamer als die öffentliche Verschuldung, nehmen die Verbindlichkeiten über die Jahrzehnte stark zu. Da außerdem gilt, „Wer Schulden macht, muss Zinsen zahlen“ (Bund der Steuerzahler) und Zinseszins-Strukturen exponentiell zunehmen können, kann die Verschuldung aus sich selbst heraus ansteigen. Wächst die Wirtschaft linear, wohingegen die Verschuldung deutlich stärker oder gar exponentiell zunimmt, beansprucht der Schuldendienst „einen immer größer werdenden Teil des Gesamtbudgets“ (Bourcarde). Nach Piketty befinden wir uns in „Anbetracht des relativ langsamen Wachstums seit den 1970er Jahren […] in einer historischen Phase, in der die Staatsschulden die öffentlichen Finanzen global sehr teuer zu stehen kommt.“ Je höher die Staatsverschuldung ansteigt, desto stärker muss also auch das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ausfallen, damit der Staat die wachsenden Verbindlichkeiten über die Einnahmen finanzieren kann. „Fällt hingegen das Wachstum nicht in der erwarteten Höhe aus, so fehlen diese Mittel und es bleibt nur noch die Finanzierung der Zinsen über neue Schulden. Dann aber steigt die Staatsverschuldung alleine aufgrund der Zinsen und Zinseszinsen exponentiell an.“ (Bourcarde) Betrachtet man die Schulden in Relation zum Bruttoinlandsprodukt der vergangenen Jahrzehnte, zeigt sich, dass die Schulden in den meisten Staaten in der Tat stärker wachsen als die Wirtschaftsleistung insgesamt.

Beispiel 2: Privatisierungen, Wachsende Ungleichheit & zunehmende politische Macht von Vermögenden

Die Arbeitseinkommen der Menschen – aber auch die Renditen von Kapitalbesitzern und Vermögenden – entspringen aus der gesamtgesellschaftlichen Wirtschaftsleistung (BIP). Wenn nun immer größere Anteile des jährlich neu geschaffenen Reichtums in den Schuldendienst fließen und die „finanziellen Vermögen der einen […] immer die Schulden der anderen [sind]“ (bpb), fließt ein wachsender gesellschaftlicher Ertrag in Form höherer Schulden- und Zinserträge u.a. an jene Kapitalbesitzer, welche ihr Geld mit dem Ziel einer Vermehrung angelegt haben.

Zudem: Piketty bekräftigt, dass die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts in der langfristigen Tendenz fallen, während das Vermögenswachstum der Kapitalbesitzer historisch mit etwa konstant hohen Wachstumsraten zunimmt. Dadurch steigen die Abschöpfungsansprüche des Kapitals an die Realwirtschaft und es öffnet sich die Vermögensschere. Nicht alle Gesellschaftsmitglieder werden in diesem Fall gleichermaßen an dem steigenden Reichtum begünstigt. Die gesellschaftlichen Einnahmen in Form von Löhnen, Gehältern oder Kommunalfinanzen stagnieren oder wachsen langsamer als die privaten Vermögen jener Gruppen, welche ihr Kapital global rentabel anzulegen wissen. Und umso reicher diese Minderheit wird, desto schneller wächst deren Kapital. Dadurch entstehen abermals steigende und durch die Finanzmärkte vermittelte Ansprüche seitens der Kapitalbesitzer, welchen die Volkswirtschaften mit ihren tendenziell schrumpfenden Wachstumsraten kaum mehr hinterherkommen (Institut für Wachstumsstudien, Altvater, Piketty). Der Wirtschaftswissenschaftler Günther Moews macht ebenfalls dieses ökonomische Ungleichgewicht aufmerksam. Ihm zufolge steige die reale „Wertschöpfung nur linear, die private Abschöpfung dagegen exponentiell“, wodurch spätestens seit 1975 die Vermögen schneller wuchsen als die gesamtdeutsche Wertschöpfung. Verteilungskämpfe sind eine direkte Folge. Dieser Anstieg dürfte zudem durch den globalen Trend der schrumpfenden Bevölkerungszahlen zusätzlich angeheizt werden: Nach Piketty fällt die Vermögensungleichheit „bei stagnierender Bevölkerungszahl strukturell stärker aus“, während ein Bevölkerungswachstum die Entwicklung in Richtung stärkerer Ungleichheit bremsen kann.

Da die Vermögen enorm ungleich verteilt sind, profitiert von dieser Entwicklung primär eine Minderheit: Seit den 1970er Jahren kam es zu einem „beträchtlichen Rückgang des Anteils der Arbeitseinkommen“ (Piketty) gegenüber dem Kapital. Sofern keine politischen Umverteilungsmaßnahmen eingeleitet werden, gewinnt das Kapital (bzw. die Kapitaleigner) dadurch „zwangsläufig“ (Piketty) an Einfluss: In den meisten reichen Ländern seit 1970 stieg die „Verhandlungsmacht des Kapitals gegenüber der Arbeit“ (Piketty) kontinuierlich an. Wirtschaftseliten und organisierte Gruppen mit ökonomischen Interessen erhöhten ihren politischen Einfluss, wohingegen die Interessen der breiten Masse in den Hintergrund rückten (am Beispiel der USA: Gilens, Page).

Als Folge der ökonomischen Wachstumseinbrüche der 1970er Jahre und des Erstarkens von Vermögenden entstanden unzählige private Organisationen und mediale Kampagnen, mittels welcher die Glaubenslehre des Neoliberalismus zunehmend an Einfluss gewann (Harvey). Da diese Denkrichtung davon ausgeht, dass Wirtschaft und Gesellschaft am besten funktionieren, wenn dem Markt eine maximale Freiheit und dem Staat eine minimale Notwendigkeit zukommt, gehörten auch Privatisierungen zum Kern des sich durchsetzenden Paradigmas. Die Veräußerung bisher gesellschaftlich organisierter Bereiche (z.B. Krankenhäuser) an Private wurde auch in Deutschland vor allem ab den wachstumsschwachen Phasen der 1980er Jahre expandiert, wodurch der öffentliche Anteil am Gesamtkapital zwischen circa 1950 (25-30 %) und 2010 auf fast null sank (Piketty). Während die gesellschaftliche Verschuldung steigt und mit ihr der Druck, verschiedenste öffentlicher Bereiche zu veräußern, wächst das Kapital in privaten Händen immer weiter an und beschleunigt den Kreislauf.

Anteil des Vermögens der reichsten 1 Prozent in verschiedenen LändernBeispiel 3: Arbeitslosigkeit – In kapitalistisch organisierten Gesellschaften befinden sich die Unternehmen im Wettbewerb. Um in diesem zu bestehen, wird kontinuierlich an der Produktivität geschraubt, was auch dazu führt, dass Menschen komplett oder in Teilzeit arbeitslos werden. Wächst die Arbeitsproduktivität schneller als die gesamte Wirtschaftsleistung, sinkt folglich das Arbeitsvolumen und damit die Nachfrage nach Arbeitskräften. In Deutschland bspw. ist dies seit den 1960er Jahren zu beobachten. Die Arbeitslosigkeit stieg langfristig kontinuierlich an und atypische (also von der Vollzeitbeschäftigung abweichende) Beschäftigungsformen (z.B. Teilzeitmodelle2Zwischen 1991 und 2016 stieg der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an allen Erwerbspersonen von 17,9 auf 39 % an (vgl. Spiegel Online 2017). Gewiss kann das Modell der Teilzeit aufgrund ihrer auch freiwilligen Nutzung nicht pauschal als negativ deklariert werden. Problematisch ist sie jedoch insofern, als dass mit ihr häufig ein strukturell erzwungener individueller Einkommenswegfall, größer gesundheitliche Risiken (vgl. Mümken et al. 2016: 254ff.) und – im Kontext von Wachstumsökonomien – ein gesamtgesellschaftlicher Nachfrageausfall einhergeht.) wurden genauso zur Normalität wie die zunehmende Armutsgefahr.

Stimmt. Allerdings ist hierzu einiges anzumerken: Einerseits, dass die offiziellen Arbeitslosenzahlen in Deutschland nicht unumstritten sind. Die Stille Reserve, also jene Menschen, die offiziell in aller Regel nicht als arbeitslos ausgewiesen werden, betrug im Jahr 2020 fast eine Million Personen. Zudem wird nicht die gesamte Arbeitsmarktverknappung erfasst, da auch die vermehrte Teilzeitarbeit nicht in die Arbeitslosenstatistik einfließt, obwohl eine strukturell herbeigeführte Halbtagsstelle statistisch natürlich eine halbe Arbeitslosenstelle markiert. Zudem wird häufig argumentiert, dass jene Jobs, die durch Rationalisierungen wegfallen, zwar durch neue kompensiert werden können, allerdings primär als informelle und prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Andererseits ist ebenso zu erwähnen, dass die eigentlichen Folgen der zunehmenden Produktivität in dem Maße exportiert werden können, in welchem ein Staat positive ökonomische Bilanzen verzeichnet. Entstehen – wie im Falle der BRD – stetige Exportüberschüsse, führt das zu einem Import an Arbeitsplätzen bzw. zu einem Export von Arbeitslosigkeit (Dörre, Altvater). Durch diese sog. Beggar-my-Neighbor-Politik kann das eigentliche Ausmaß des national erzeugten Arbeitsplatzabbaus verborgen bleiben, da mit dem Absatz im Ausland die Beschäftigung im Inland zuungunsten des ausländischen Arbeitsmarktes ausgedehnt werden kann.

Aus diesem Grund besteht die Notwendigkeit eines Wirtschaftswachstums, weil angenommen wird, dass wachstumsbedingt Arbeitsplätze entstehen und die tendenziell ansteigende Arbeitslosigkeit dadurch ausgeglichen werden kann. Der Volkswirtschaftler und ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger beispielsweise formuliert in seinem Fachbuch, dass es bei einem Wirtschaftswachstum von weniger als einem Prozent „zu einem Rückgang der Beschäftigung kommt. Wenn die Arbeitslosigkeit abgebaut werden soll, benötigt man über mehrere Jahre hinweg Wachstumsraten von 2%“. Der ehemalige Chefs des Interessens- bzw. Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) übertrifft dieses Ziel sogar noch und argumentiert, es seien jährliche Wachstumsraten von rund vier bis fünf Prozent notwendig. Ein derart hohes Wirtschaftswachstum ist auf Dauer kaum möglich, woraus folgt, dass ein stetiger Druck auf den Arbeitsmarkt ausgeübt wird.

Es zeigt sich, dass ein Wirtschaftswachstum also auch ein Mittel ist, um den soziale Frieden wahren zu können, ohne gleichzeitig zu große Umverteilungsmaßnahmen einleiten zu müssen. Dies bekräftigend schreibt der einflussreiche Wirtschaftsberater Peter Bofinger in seinem VWL-Fachbuch, dass das „Wirtschaftswachstum […] insbesondere für die weniger wohlhabenden Schichten eines Landes von Bedeutung [ist]. Es gibt ihnen die Chance, ihre Lage zu verbessern, ohne dass dadurch den ‚Reichen‘ mehr abgenommen werden muss.“ Sind die Wachstumsraten zu gering, ist demzufolge mit Verteilungskämpfe zu rechnen.

Politik im Kontext schrumpfenden Wachstums oder: Wachstumssorgen trotz jährlicher Rekorde

Und wie reagiert die Politik auf die beschriebenen Entwicklungen? Nun, schon 1983 beispielsweise stellte die damalige Bundesregierung im Sozialbericht fest, dass das „wirtschaftliche Wachstum […] deutlich schwächer [verläuft] als jene Wachstumsraten, wie sie uns aus den 50er, 60er und frühen 70er Jahren vertraut waren.“ Problematisiert wurde zudem, dass die „sozialen Sicherungssysteme […] auf andere als die jetzigen Wachstumsraten eingestellt [waren]“. Einige Zeit später – 1997 – hielt der damalige Bundespräsident Roman Herzog die berühmte Ruck-Rede, in welcher auch er den „Verlust wirtschaftlicher Dynamik“ in Deutschland beklagte und diese mit der „unglaubliche[n] Dynamik“ einiger aufstrebender Regionen Asiens verglich. Seinen Aussagen nach folgte aus dieser Wachstumsdynamik, dass „die gewohnten Zuwächse ausbleiben“, dass Arbeitslosigkeit drohe und dies die Menschen verunsichere. Ihm zufolge brauche Deutschland einen Ruck, durch welchen notwendige Reformen endlich umgesetzt würden. Man müsse „Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen“, schließlich sei es „noch nicht zu spät“. Nach der Jahrtausendwende entstand die Metapher des Kranken Mannes Europas. Sie symbolisierte und problematisierte ebenfalls die ökonomische Situation Deutschlands. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, deren sogenannten Wirtschaftsweisen die Bundesregierung wirtschaftlich beraten, konstatierte im Jahresgutachten 2002: „Festgemacht wurde das Krankheitsbild im Wesentlichen an einer Kennziffer: der Veränderungsrate des realen Bruttoinlandsprodukts“ – also anhand der Wachstumsrate. Gerhard Schröders Reformkurs mit der Agenda 2010 basierte schließlich ebenfalls auf der Feststellung, dass Deutschland „mit einer Wachstumsschwäche zu kämpfen“ hat. Demzufolge seien „Rahmenbedingungen für mehr Wachstum“ zu schaffen. Im selben Atemzug stellte er die Gesellschaft auf härtere Zeiten ein: „Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen“. Kurz bevor Angela Merkel das Amt von Schröder übernahm, zeigten ihre Sorgen in dieselbe Richtung: „Arbeitslosigkeit und Schulden sind so hoch und die Wirtschaftskraft so niedrig wie nie zuvor.“3FAZ vom 24.04.2005, zitiert nach Bourcarde) Einige Zeit später besetzte Angela Merkel das Amt der Bundeskanzlerin. Sie dankte Schröder für die Agendapolitik, dass er sie „gegen Widerstände durchgesetzt hat“, unterstrich abermals „Lassen Sie uns die Wachstumsbremsen lösen!“ und kündigte ebenfalls Einschnitte für die Menschen an (z.B. längere Lebensarbeitszeiten).

Während das Bruttoinlandsprodukt (absolut) seit Jahrzehnten also immer neue Rekorde verzeichnet, kommuniziert die Politik fortwährend ihre Wachstumssorgen. Und wie obige Beispiele aufzeigen, sind diese nicht ganz unbegründet. Denn wenn die Aufrechterhaltung wichtiger sozioökonomischer Entwicklungen an unrealistische Wachstumserwartungen gekoppelt ist, könnte das gesellschaftliche Funktionieren in Anbetracht der lediglich linearen Wirtschaftsentwicklung und der demografischen Schrumpfung natürlich vor großen Herausforderungen stehen. Die Lösung für die gesellschaftlichen Herausforderungen, welche mit den schrumpfenden Wachstumsraten einhergehen, scheinen die wesentlichen politischen Akteure allerdings in einer durch soziale Einschnitte erzielten Ankurbelung der Wachstumsraten zu sehen – also in einer marktgerechten Gesellschaft anstelle einer Wirtschaftsstruktur, welche das gesellschaftliche Wohl gleichverteilt zu erzeugen versucht. Anstatt die Strukturen also an die erwartungsgemäß fallenden Wachstumsraten anzupassen, macht es den Eindruck, als solle die Gesellschaft die Quadratur des Kreises bewerkstelligen und Deutschland zum Wachstum von einst zurückarbeiten.

Fazit: Die Wirtschaft wächst, das Wachstum schrumpft – für ein gutes Leben unter Schrumpfungsbedingungen!

Die Menschheit erzielte durch die vor wenigen Jahrhunderten einsetzende Technisierung und Wachstumsverläufe enorme technische und soziale Errungenschaften, wodurch trotz aller ausstehenden Probleme für immer mehr Menschen ein materieller Lebensstandard ermöglicht wurde, welcher jenem einstiger Königshäuser bei weitem übertraf. Wachstum bot Vorteile, auf welche immer weniger Gesellschaften zu verzichten bereit waren.

Gesellschaften mit einer demografisch eher jungen und wachsenden Bevölkerung genossen durch eine größere Anzahl an Konsumenten, Produzenten und potentiellen Soldaten enorme Entwicklungsschübe, wohingegen es schrumpfende Bevölkerungen schwerer hatten. Auch gegenwärtig stehen diese vor großen Herausforderungen (Immobilienleerstände, Fachkräftemangel, Konsumrückgängen, sinkender politischer Einfluss, etc.). Und auch ökonomisches Wachstum bot und bietet enorme Chancen, ist doch die Verteilung neu geschaffener Werte über alle Gesellschaftsmitglieder hinweg gerade in Phasen hohen Wachstums einfach zu bewerkstelligen, wohingegen Stagnationsphasen und Zeiten des schwachen Wachstums mit Verteilungskonflikten und Strukturbrüchen verbunden sind.

Der Wachstumsgedanke manifestierte sich auch aufgrund seiner Vorteile in gesellschaftliche Strukturen, woraus andererseits eine Periode der Wachstumsabhängigkeit entstand. Genauso, wie das Funktionieren von Gesellschaften vor 200 Jahren an Stagnation und Subsistenz ausgerichtet war und das plötzliche Einsetzen des enormen Wachstums zu sozialen Konflikten und Transformationen führte, stehen die heutigen Gesellschaften vor großen Herausforderungen, weil die Bevölkerungen zunehmend schrumpfen und auch das Wirtschaftswachstum nicht mehr die Erwartungen zu erfüllen scheint.

Als Gesellschaft erwarten und benötigen wir häufig noch konstante Wachstumsraten des BIPs über lange Zeiträume, obwohl eine Ökonomie lediglich in seiner Frühphase mit einer derart exponentiell anmutenden Geschwindigkeit wachsen kann. Die langfristig zu erwartenden fallenden Wachstumsraten könnten daher ernstzunehmende Verteilungskämpfe hervorrufen, sofern die Politik hier nicht lenkend gegenwirkt. Und auch demografisch schielen wir heute neidisch auf die jungen und wachstumsstarken Gesellschaften, werben ihre Fachkräfte an um das auszugleichen, was selbst in diesen jungen Gesellschaften einsetzt: sinkendes Wachstum der Bevölkerung mit der Tendenz zur Schrumpfung.

Politischer Diskurs der Alternativlosigkeit

Während ich diese beiden Tendenzen (ökonomisch, demografisch) zukünftig für überaus wahrscheinlich halte, sehe ich die Härte ihrer Folgen und die Verteilung der Kosten nicht in Stein gemeißelt. Sie werden in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und auf Basis der vorherrschenden sozialen Machtverhältnisse ausgelotet.

Betrachte ich die politische Debatte, bekomme ich jedoch schon das Gefühl, dass da eine gewisse Alternativlosigkeit und eine große Portion an veralteten Lösungen kommuniziert wird: längere Lebensarbeitszeit, damit das Rentensystem weiter wie bisher läuft, flexibleres Arbeiten, damit die Wirtschaft über die gewonnene Spontaneität rentabler wird, Konsumchecks verteilen, damit die Profite nicht wegbrechen, Einwanderung erhöhen, um das Schrumpfen der eigenen Bevölkerung auszugleichen, Kapitalsteuern senken, um die Unternehmensprofite zu erhalten.

Natürlich ist es möglich, dass wir als Gesellschaft auf die wachsenden Herausforderungen weiterhin mit diesen seit Jahrzehnten etablierten Maßnahmen reagieren. Wenn aber stimmt, was Marx in seinem Gesetz zum tendenziellen Fall der Profitrate schrieb, dann können derartige entgegenwirkende Maßnahmen ledigich helfen, gesellschaftliche Krisen zu vertagen – nicht aber, sie zu verhindern.

Wenn die oben dargestellten Tendenzen existieren, sollten wir uns fragen: Was, wenn wir die Wachstumsraten durch weitere soziale Einschnitte und Kapitalfreiheiten anheben können, nur um festzustellen, dass sie anschließend weiter gesetzmäßig fallen werden? Was, wenn eine ökonomisch determinierte und dauerhaft hohe Einwanderung die sozioökonomischen Herausforderungen zwar eine Weile kompensieren kann, während aber nach wie vor unklar ist: Woher sollten „jährlich 1,5 Millionen“ Fachkräfte kommen, wenn doch fast alle Gesellschaften vor derselben demografischen Herausforderung wie jene Staaten stehen, welche sie anwerben? Und letztlich ist es auch eine Frage von Ethik und Moral: Ist es eigentlich in Ordnung, wenn reiche Gesellschaften die Fachkräfte der ärmeren Länder abwerben, obwohl die ärmeren Herkunftsgesellschaften die Ausbildungskosten tragen mussten und möglicherweise noch stärker auf ihre Leute angewiesen sind als wir selbst?

Ansätze wie die etablierten wirken auf mich also eher symptommildernd und ich selbst kenne auch keine Patentlösung. Ich hoffe, die Demokratie ist stark genug, um solidarische Lösungen unter Einbezug möglichst breiter Teile der Betroffenen zu finden, um den gesellschaftlich erzeugten Reichtum möglichst fair zu verteilen, um gesellschaftliche Strukturen an realistischen Wachstumsraten der Wirtschaft auszurichten und schließlich auch um Zuwanderung aus kultureller Neugier und humanistischer Motivation heraus anzustreben, während gleichzeitig das Wohl der Herkunfts- und Ankunftsgesellschaft im Blick behalten wird.